Well-beingは、今や個人の問題だけでなく、企業にとっても重要なテーマになりつつある。そんなWell-beingを巡る研究において国際的にも著名な研究者の一人が、ストックホルム商科大学のMicael Dahlen(ミカエル・ダレーン)教授だ。著書『幸福についての小さな書』は、学術的に裏付けられた幸福論として、母国スウェーデンではもちろん、日本でも注目を集める。今回は、働く人々の幸せに関する調査・研究に携わってきたパーソル総合研究所上席主任研究員・井上亮太郎が、ダレーン教授を迎え、パンデミックを経験した世界の仕事と幸せを巡る現状、そして、これからの働く人のWell-beingに重要なことや課題について意見を交わした。

ストックホルム商科大学 経営組織学部 教授

Micael Dahlen 氏

経済や幸福、福祉を中心に研究し、ストックホルム商科大学の「Well-being・福祉・幸福センター」のセンター長も務める。自らを「Asktronaut(質問飛行士)」と称し、世界各地での講演活動やポッドキャストの配信、本の執筆を通じて幸福や人生の意味、邪悪さ、テクノロジー、人間の行動といったテーマについて精力的に発信している。邦訳著書に『幸福についての小さな書』(サンマーク出版)、『数字まみれ―「なんでも数値化」がもたらす残念な人生』(東洋経済新報社)など。スウェーデンのストックホルム在住。

パーソル総合研究所 シンクタンク本部 上席主任研究員

井上 亮太郎

大手総合建材メーカーにて営業、マーケティング、PMI(組織融合)を経験。その後、学校法人産業能率大学に移り組織・人材開発のコンサルティング事業に従事した後、2019年より現職。人や組織、社会が直面する複雑な諸問題をシステマティック&システミックに捉え、創造的に解決するための調査・研究を行っている。

Index

- 経済成長がある程度の水準に達すると、幸福感を持ちにくくなる

- 仕事に対する伝統的な価値観と時代の変化の狭間で悩むスウェーデン

- ほぼ全世代が幸福なアメリカ、50~60代の幸福度が高い日本

- 成長したいけど学びに投資しない──その理由は?

- パンデミックを経て企業が直面した「職場環境」を巡る課題

- Well-beingへの投資は企業に何をもたらすか

経済成長がある程度の水準に達すると、幸福感を持ちにくくなる

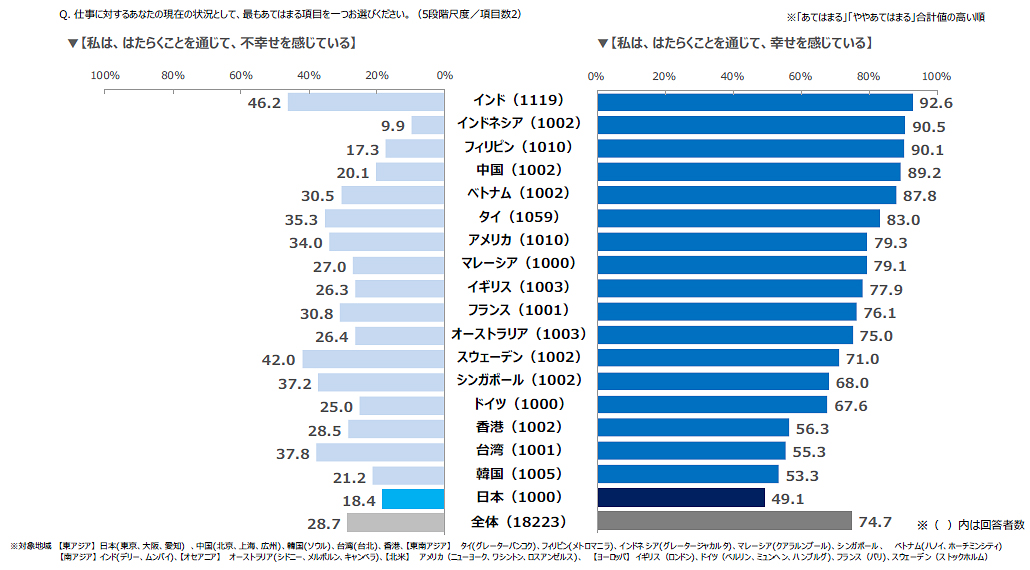

井上:パーソル総合研究所ではコロナ禍の2022年に、北米・欧州・アジアなど18カ国・地域の人々を対象に、仕事を通じた幸福感やWell-being、成長などに関する調査を行いました※1。その中でまず、仕事における幸福度と不幸度を評価してもらったのですが、興味深いことに、必ずしも幸福度が高いと不幸度が低くなるわけではなく、多くの国・地域で、幸福度も不幸度もそれなりにあるという傾向が見えてきたのです(図表1)。例えば、インドは18カ国・地域中最多の92.6%の人が「幸せを感じている」と答えた一方で、「不幸せを感じている」と答えた人も46.2%いました。これについてどうお考えになりますか。

※1 パーソル総合研究所(2022)「グローバル就業実態・成長意識調査」

図表1:仕事に対する現在の状況(国別)

出所:パーソル総合研究所(2022)「グローバル就業実態・成長意識調査」

ダレーン氏:幸福感と不幸感が併存するということはとても重要な視点です。一口に幸福感と言っても、ふとした喜びから長期的な安心感や満足感まで、さまざまな形があります。不幸感についても、特定の状況下で瞬間的に感じるストレスもあれば、人生に対する漠然とした不安のように強烈ではないものの常につきまとうような不幸感もあるでしょう。ですから、私たちの中に幸福感と不幸感が両方あるのは自然なことで、人の幸せを考える上でのポイントのひとつです。

井上:この調査では、働く場面にフォーカスして質問をしたのですが、仕事における幸せと、人生全体における幸せの関連についてお考えを伺えますか。

ダレーン氏:仕事と私生活は互いに大きく影響します。私生活に満足していて心の余裕がある人は、そのエネルギーを仕事にも向けて、成長の機会を最大限に生かし、主体的にキャリアを築くことができるでしょう。私も研究を通じていくつもの事例を見てきましたが、仕事の中で与えられた機会を生かせるかどうかは、その人がどのような姿勢で仕事に取り組んでいるかによります。

もうひとつ指摘しておきたいのは、離婚など家庭の問題を抱えている人の場合も、仕事で成長を追求する姿勢が強まる傾向があるということです。仕事に充実感やWell-beingを求めて、私生活のつらさを補おうとするのですね。

井上:確かに、それは私も感じるところです。経済成長率との関係はどうでしょうか。今回の調査では、幸福度が高かった順にインド、インドネシア、フィリピン、中国と並んでいます。

ダレーン氏:良い質問ですね。経済が急速に成長して国が発展すると、雇用の機会が拡大し、多くの人が安定した仕事に就けるようになります。それは満足感や安心感のみならず、自分の人生を主体的に生きられるという感覚にもつながります。地域によっては安定した仕事を持つこと自体が比較的新しい経験であり、それが高い幸福度に貢献していると思います。

他方、すでにある程度の経済成長を経験している国の場合、幸福感に与えるインパクトは小さくなっていきます。成長が続いたとしても、それが重要だと感じられなくなってしまうのですね。この現象は、アメリカの経済学者であるリチャード・イースタリンが1974年に発表した「イースタリンのパラドックス」という理論でもよく知られている話です。スウェーデン、そして日本も、今はその状況にあるといえるでしょう。

仕事に対する伝統的な価値観と時代の変化の狭間で悩むスウェーデン

井上:スウェーデンの状況に目を移すと、仕事で幸せを感じている人が71.0%、不幸せを感じている人が42.0%という結果でした。特に、不幸せを感じる人の割合がほかのヨーロッパの国々に比べて高かったのですが、この結果をどうご覧になりますか。

ダレーン氏:スウェーデンはもともと仕事における幸福度が高い国です。しかし、今は経済成長も常に右肩上がりとはいかない中、成長実感を持ちにくい状況になっています。加えて、人工知能などテクノロジーの進化で職業や働き方が変化する中、将来もっと素晴らしい機会を手にできるのか、自分たちは今より豊かになれるのかといった見通しを持つことも難しくなっています。数字の背景にはこうした状況があると思います。

井上:流れが変わってきたのはいつ頃だったのでしょうか。

ダレーン氏:近年では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが大きな転機といえるでしょう。欧州連合(EU)の統計※2を見ると、スウェーデンの仕事満足度は2018年にはEU圏内でトップクラスでしたが、パンデミックの期間中および直後に急落しています。その主な要因は働き方が変わったこと。スウェーデンでは他国に先駆けてリモートワークやハイブリッドワークへの転換が進み、そのおかげでGDPは増大し、2021年にはEU圏内でトップレベルに達しました。しかし、その一方で働く人々は新しい働き方への適応を迫られ、同僚と直接対話する機会は減り、職場の一体感も失われるなど、大きな代償をもたらしたのです。

スウェーデンの人々と仕事の関係を理解する上で重要な2つの伝統的な価値観があります。

1つは「働き者の国(A

Working Nation)」という国民が持つアイデンティティです。「個人の幸福と国家の福祉に貢献するために仕事をする」という考えが浸透しており、誰もが働くことを期待されると同時に、それを当然のことと捉えています。

もう1つは、スウェーデン語で「トリブセル(Trivsel)」というもの。これは他言語に訳すのが難しい独特の概念ですが、あえて訳すとすれば「繁栄」や「楽しさ」という意味になります。職場に「トリブセル」があること、すなわち働く人々が「どうしたら一緒に楽しみ、一緒に繁栄できるだろうか」と模索することは、とても大事なことなのです。

しかし、パンデミックによって人々は突然、家にこもって一人で仕事をしなくてはならなくなりました。多くの職場で伝統的に大切にされてきた貢献や協働の感覚が失われてしまい、どうすれば新しい働き方の中でそれを取り戻せるのか、まだ答えは出ていません。

※2 Eurostat(https://ec.europa.eu/eurostat)

井上:なるほど。スウェーデンの人たちは仕事を通じて社会に貢献する意識や、職場の仲間を大切にする意識が強いがゆえに、パンデミックで同僚と会えない状況が、不幸感の増大につながってしまったのですね。

ダレーン氏:その通りです。仕事とは職場に集まって皆で一緒にやるべきものだったのに、環境があまりに急に変わってしまったために、戸惑っているのが現状です。

ほぼ全世代が幸福なアメリカ、50~60代の幸福度が高い日本

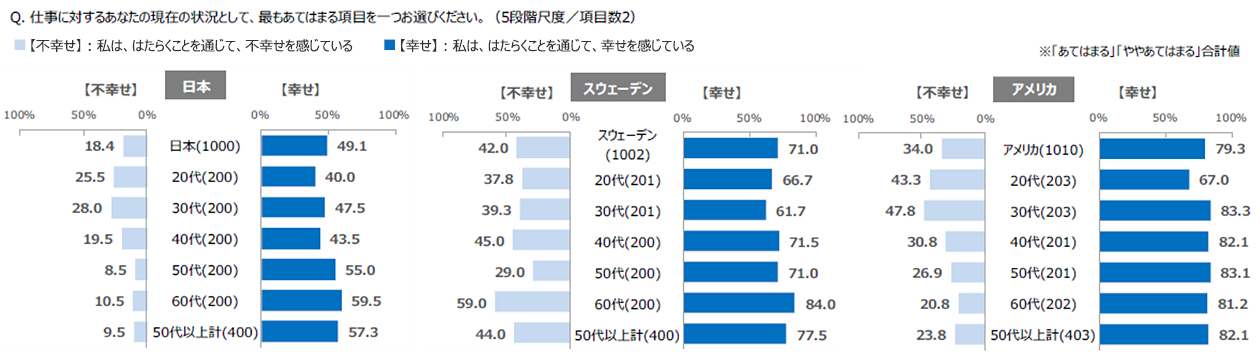

井上:各国・地域の年代別のデータについてもご意見を伺いたいです(図表2)。スウェーデンは40代以降に幸福度が高まる傾向があり、60代が最も高く84.0%の人が幸福だと答えています。しかし、不幸度が急に高まるのも60代です。それに対して日本は50代、60代の幸福度が高いという点は似ていますが、不幸度は20代、30代のほうが高い。また、アメリカはまったく違っていて、30代~60代の幸福度が軒並み80%を超え、年代の差がほとんどありません。

図表2:仕事に対する現在の状況(年代別)

※日本、スウェーデン、アメリカのみ抜粋掲載

出所:パーソル総合研究所(2022)「グローバル就業実態・成長意識調査」

ダレーン氏:これは非常に興味深い発見です。スウェーデンで、幸福度と不幸度がどちらも60代でピークを迎える理由は、長年働いてきて自分の能力に自信を持ち、職場や組織の中で十分な基盤を築いてきたことに満足している一方、退職が近づいて、社会に貢献する手段を失うことへの不安や、これからどうすればよいのかという悩みが出てくるからだと考えられます。若い世代についていえば、まだ職業的アイデンティティを形成している段階であり、キャリアにおける成功が幸福度にさほど影響していないのでしょう。

アメリカに目を向けると、幸福度も不幸度も驚くほど安定していて、この理由は私も詳しく調べてみたいと思いました。ただスウェーデンとの比較でいうならば、アメリカは「社会全体への貢献」という集団の意識よりも、「個人の成功」や「家族の福祉を守る」など個人にフォーカスする意識が強いのではないでしょうか。そのため、定年に近づく頃には「自分や家族のために十分な資産が築けている」との安心感から、不幸度が上がらない可能性が考えられます。

また、あくまで仮説ですが、アメリカではスウェーデンほど仕事において「自己実現」や「成長」を追求しない側面があるのかもしれません。スウェーデンでは自分らしくあるために働くことや、常に成長し、社会に貢献し続けることが重視されますが、アメリカでは「今の仕事に満足しているなら、それ以上を求めなくてもいい」という考え方があり、幸福度が安定しやすいのかもしれません。

井上:日本はどうでしょうか。

ダレーン氏:日本はスウェーデンとアメリカの中間という印象です。個人の成長や社会貢献を追求し、経験を重ねて能力やスキルが高まることへの満足感がある。また、年齢とともに幸福度が上昇するという傾向は、スウェーデンと共通するところでしょう。

そんな中、若い世代の不幸度が高いことの背景には、キャリアの不確実性があると想像します。今は産業の急速な変化により、新しい職業が次々と生まれ、大学在学中に描いたキャリアパスが卒業時には時代遅れになってしまうような状況であり、将来の方向性を見定めるのがとても難しくなっています。選択肢が多すぎて意思決定ができなくなる「選択のパラドックス」も関係しているかもしれません。これは日本だけではなく、スウェーデンでも起こり得る話ですが。

井上:興味深い考察ですね。日本については、私は少し違う見解を持っています。日本では、20代はいわゆる下積みの期間で、あまり権限がなく、雑務も多いため、「面倒を押しつけられてやりたいことができない」と感じる人も多い。しかし、50代になると権限が増えるのに伴って幸福を感じやすくなり、60代ではさらに責任から解放されて一層幸福度が高まり、不幸度が低くなる、というわけです。

ダレーン氏:なるほど。それはとても納得できます。特に、年齢を重ねるにつれて責任が減って幸福度が高まるという点は興味深いですね。年代が上がると仕事のメリットや楽しい部分を享受しながら責任を回避できる。この「おいしいところ」を選べる自由が幸福感を高めるのはもっともなことです。

成長したいけど学びに投資しない──その理由は?

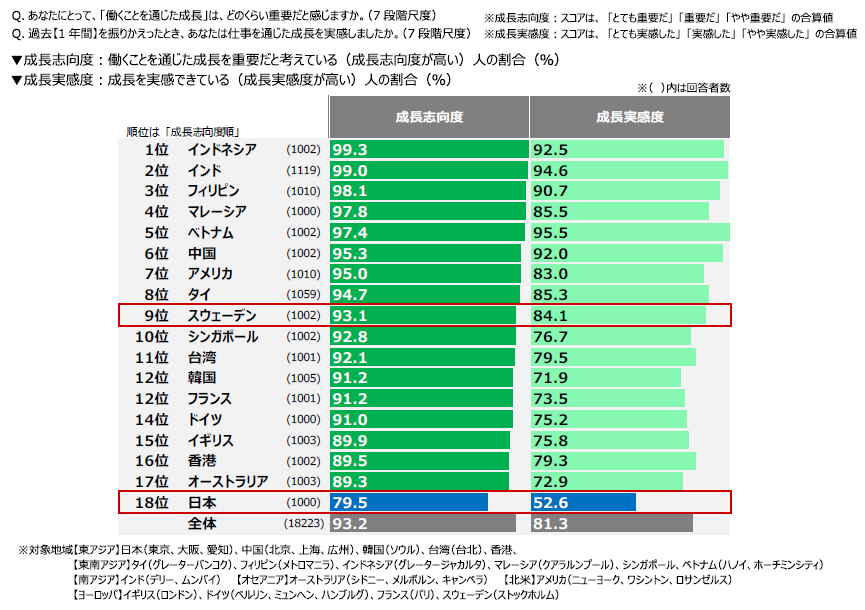

井上:ところで、この調査の中で特に日本の特徴が表れた項目があるので、紹介させてください。それは個人の成長志向度(働くことを通じた成長を重視しているかどうか)と成長実感度(過去1年で仕事を通じた成長を感じたか)の部分で、日本は18カ国・地域の中でどちらも最低という結果でした(図表3)。

図表3:成長志向度&成長実感度

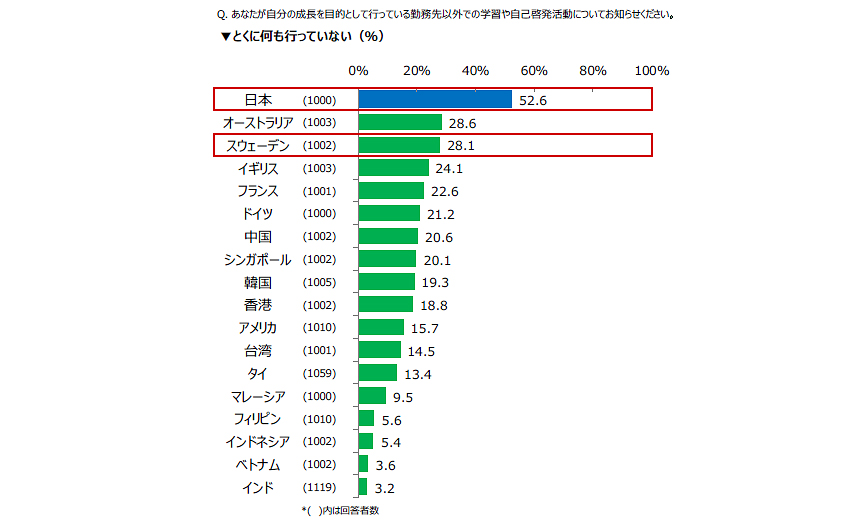

日本は、社外で学習や自己啓発活動をしている人の割合も最低水準で、「特に何もしていない」人の割合は最多(図表4)。まとめると、世界の中で日本の働く人々はそこまで成長を目指す気持ちも、成長している実感もなく、成長への投資もしていないということが見えてきます。

スウェーデンは、成長志向度と成長実感度の順位は真ん中くらいでしたが、社外で学習等をしている人の割合は比較的少なめでした(図表4)。ここにはどのような事情があると考えますか。

図表4:社外の学習・自己啓発

ダレーン氏:これもとても面白い発見ですね。スウェーデンは1位ではないにせよ、それでも成長志向度は93.1%。最下位の日本でも79.5%ですから、働く人の成長志向自体は高いことが分かります。ただ、強い成長志向は、成長への高い期待を生み出し、それが達成されないとフラストレーションを引き起こす側面があることには注意すべきでしょう。

スウェーデンについていえば、各職場で研修や学びの機会はもちろん、運動の機会まで提供されているのが一般的です。仕事のみならず、スキルアップやリフレッシュの手段が社内にあるため、あえて社外で何かを学ぼうという動機が生じにくい面があります。先ほどの「トリブセル」の話にもつながりますが、職場でさまざまなニーズが満たされているがゆえに、スウェーデンでは社外で人と交流を持つことがそこまで活発ではありません。だからこそ余計に、パンデミック以降、人々が孤独感を深める結果になってしまったのです。

井上:スウェーデンの人々にとって、仕事や職場が持つ意味は非常に大きいのですね。日本の職場でも、社内研修やOJTが盛んに行われているので、あまり社外で学ぶ必要を感じていない人が多いのかもしれません。その点はスウェーデンと共通していそうですね

ダレーン氏:その点で私たちは今、パラドックスに直面しています。職場ですべての要素が満たされる仕組みをつくり上げてきましたが、やはり仕事で成功し、充実するには、仕事以外の時間をどのように過ごすかも重要です。この点は、Well-beingを研究する者として、大きな課題と捉えています。

パンデミックを経て企業が直面した「職場環境」を巡る課題

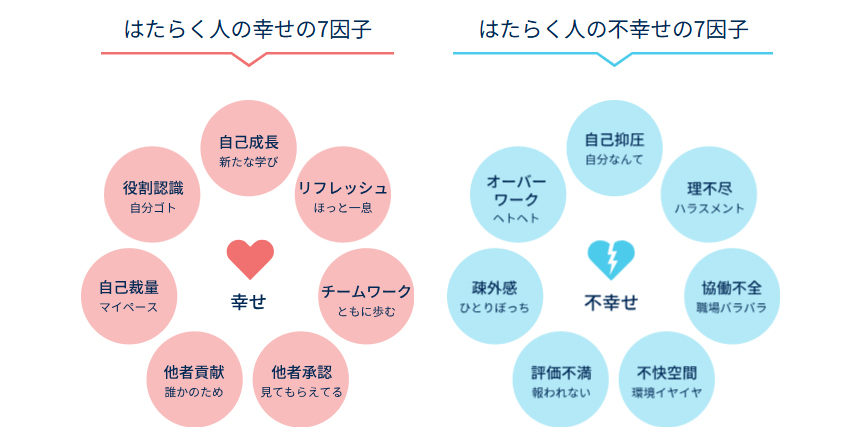

井上:私たちは、日本の職場におけるWell-beingの指標として、「はたらく人の幸せの因子と不幸せの因子」を7つずつ定義しています(図表5)。ダレーン先生から見て、これらの要素は日本独特のものなのか、あるいはヨーロッパなどの社会にも当てはまる普遍的なものといえるのか、印象を聞かせていただけますか。

図表5:はたらく人に幸せ/不幸をもたらす7つの因子

出所:パーソル総合研究所「はたらく人の幸福学プロジェクト」

ダレーン氏:これはとても価値のある情報だと思いました。私たちも研究の中で日々このような概念を扱っていますが、それが非常にうまく落とし込まれていると感じます。例えば先ほど、スウェーデンの職場における一体感の重要性について話をしましたが、働く人々が一体感をより体験できる環境をつくろうと思えば、一体感をもっと具体的な要素に分解する必要があります。この因子の中では「他者承認」や「チームワーク」「他者貢献」が当てはまりますね。

他には「リフレッシュ」も重要な概念です。多くの組織では成長や業績向上にフォーカスする一方で、回復する時間の大切さが見落とされがちです。しかし、真の幸福のためには活動と休息の両方が欠かせません。

そもそもWell-beingとは多面的なものなので、それを実現するためには、ここに挙げられたような要素を総合的に考慮し、組織戦略に組み込んでいく必要があります。そのような意味でも、この因子は私たちの着眼点と一致しています。

井上:ダレーン先生の知見やスウェーデンの職場の状況から、「他にこの要素も重要だ」というものがあれば教えていただけますか。

ダレーン氏:不幸せの因子の中で「不快空間」とされていますが、仕事をする「スペース」には私も注目しています。リモートワークが一般的になったことで、人々が「オフィス以外の場所で働くほうが快適で便利だ」と感じ、パンデミックが収束しても従来のオフィス勤務に戻る動きは鈍いままです。企業にとっては、社員が来たくなる快適なオフィス環境をいかに整えるかを今まで以上に考えざるを得ない状況であり、新しい課題に直面しているといえるでしょう。

また、スウェーデンでは「仕事以外の場でも社会に貢献したい」というニーズが高まっていて、企業が社員のボランティア活動を支援する動きも出てきています。同時に「企業は経済活動を通じた間接的貢献だけでなく、もっと直接的に社会貢献すべきだ」という価値観も広がっていて、企業がボランティア活動の場を提供して、社員に参加してもらうような取り組みも見られます。特に、若い世代は社会貢献している会社で働きたいという意識が強いため、企業ボランティアのような活動が、優秀な人材を引きつけ、定着させるための重要な要素になりつつあります。

井上:仕事をするスペースの重要性、それから仕事以外で貢献の機会をつくることは、どちらも現代の特徴といえる論点ですね。私たちも今後の調査テーマにしたいポイントです。

Well-beingへの投資は企業に何をもたらすか

井上:ダレーン先生は今後どのような研究を進めていく予定ですか。

ダレーン氏:今、取り組んでいるテーマのひとつは、社員の幸福度やWell-beingの向上が、企業の生産性やイノベーションに与える影響を明らかにすることです。さらには、企業が社員のWell-being向上のために投資を行った場合、どのくらいの期間で、どの程度の生産性や収益の向上が見込めるのか、未来予測モデルの構築も目指しています。過去の研究からも、ある程度の生産性向上を実現できる可能性は見えているので、費用対効果を定量化して、企業が科学的な判断に基づいてWell-beingに投資できる道を開きたいです。

現時点で確信を持って言えることは、「職場におけるWell-beingや幸せは、私たちがこれまで考えてきた以上に重要である」ということです。組織のパフォーマンス、成功、ひいては社会全体の発展に寄与し得るものであり、個人レベルでも家族や友人とのより良い関係や人生全体の幸福感に影響を与えるでしょう。

井上:それはとても楽しみです。現状では、まだ多くの企業がWell-beingを福利厚生の一環として認識しているように感じますが、実は会社の成長に不可欠なのだということが実証されれば、社会にとって大きなインパクトになると思います。

ダレーン氏:そうですね。私たちのセンターでは多くの企業とパートナーシップを構築し、さらに外部の研究者とも協力しながら、研究を加速しようとしています。今後、井上さんのチームとも何か一緒に取り組めるといいですね。

※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます