調査概要

| 調査名 | 第九回・テレワークに関する定量調査 |

|---|---|

| 調査内容 | – テレワークの実態や意識の変遷を定量的に把握する。 – 業種や職種、地域別といった属性別の違いを明らかにする。 |

| 調査対象 | [テレワーク実態について] 全国の就業者 20~59歳男女、勤務先従業員人数10人以上 正規雇用 n=25,414 非正規雇用 n=5,517 公務員・団体職員 n=390 合計 n=31,321 ※過去データと比較するため、主に正規雇用の従業員の数値を用いて分析。 ※正社員の調査結果の数値は国勢調査の正規の社員性年代別の構成比、過去調査の職種分布に合わせてウェイトバック処理。 ※グラフ中のサンプル数はウェイトバック処理後のサンプル数。四捨五入処理の関係で、合計数値が異なる場合がある。 [テレワーク時の意識について] テレワーク実施者(正社員)=1,000 |

| 調査時期 | 2024年 7月12日-7月16日 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査 |

| 調査実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査報告書(全文)

調査報告書目次

Index

調査結果(サマリ)

テレワークの実施状況

テレワーク実施率は22.6%、ダウントレンドが2年ぶりに上昇

2024年7月時点のテレワークの実施率は、正規雇用社員(以下、正社員)で22.6%。2023年同時期の22.2%から微増(0.4ポイント)。2年ぶりにダウントレンドが止まり、テレワークが定着する傾向を見せている。

大手企業のテレワーク実施率は2.8ポイント増加

企業規模別にテレワークの実施率を見ると、従業員10,000人以上の大手企業において、2024年7月時点のテレワーク実施率が38.2%で、2023年同時期の35.4%から2.8ポイント増加。2022年から2年ぶりに上昇した。

出社・テレワーク割合の目標値が設定されている大手企業が微増

テレワークに関する企業方針(従業員回答)は、従業員10,000人以上の企業のみ、「出社/テレワークの割合について、目標値が設定されている」が18.9%で、2023年の16.6%から微増。

「IT系技術職」「営業事務」はテレワーク実施率・頻度ともに増加

従業員10,000人以上の大手企業に限定し、どの職種においてテレワークの実施率が2023年から増加したのかを見た。テレワークの実施率は、「商品開発・研究」「IT系技術職」「営業職(個人向け営業)」などの職種が増加。テレワーク頻度は、「企画・マーケティング」「IT系技術職」「営業事務」などの職種で、1週間に2~3日以上のテレワーク実施者が増加した。

テレワーカーの就業意識

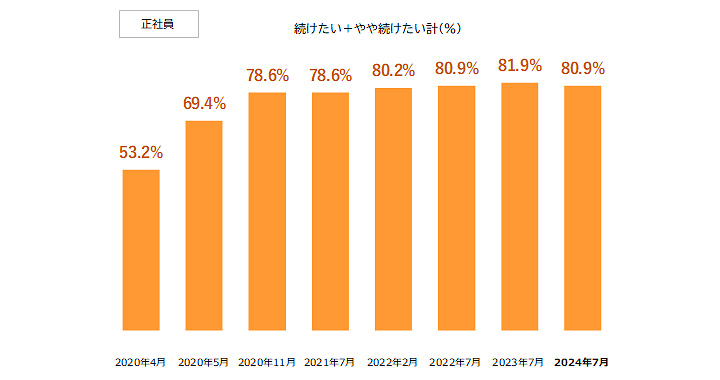

テレワーク継続希望率は80.9%で高止まり

テレワーク実施者に、今後のテレワーク継続の希望を聴取した。「続けたい」計は80.9%と、ここ数年高止まりの状態が続いている。

大手企業のテレワーク継続希望率は、全体(80.9%)より4.6ポイント高い85.5%

企業規模別にテレワーク継続の希望意向見ると、従業員10,000人以上の大手企業のテレワーク実施者ほど、継続希望率は高く85.5%。

スキルの希少性の高い職種はテレワーク継続希望率が高い

職種別のテレワーク継続の希望意向は、「顧客サービス・サポート」「商品開発・研究」「IT系技術職」「その他専門職」といったスキルの希少性の高い職種において、継続希望率が高い傾向が見られる。

分析コメント

人材不足が牽引する大手企業のテレワーク

パーソル総合研究所では、新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年以降毎年、テレワークの実施率を測定してきた。今回2024年の結果の特徴は、経済活動が回復した2022年から続いていたダウントレンドが2年ぶりに止まったことだ。

その動向を牽引したのは、大手企業のテレワーク復活である。それほど大きな差ではないが、従業員10,000人以上の企業においてテレワークの実施率が前年比で微増していた。

大手企業の職種別に分析すると、「商品開発・研究」「IT系技術職」「企画・マーケティング職」などでテレワーク実施率が増加していた。つまり、テレワークの回復を手伝ったのは、単純にヘッドカウントが足りないという「人手不足」ではなく、大手企業におけるスキルの希少性の高い戦略的職種における「人材不足」である可能性が高い。これらの職種ではテレワーク継続意向が非常に高くなっており、採用面の考慮としてテレワークを定着・増加させた企業が増えたことがうかがわれる。

一方で、規模の小さい企業のテレワーク率は横ばいであり、企業間・職種間のテレワーク格差が広がる気配がある。コロナ禍で大きく変化してきた日本のテレワークだが、これからもこの傾向が続くのか、引き続き観察を続けたい。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「第九回・テレワークに関する調査」

調査報告書全文PDF

第九回・テレワークに関する定量調査

調査報告書目次

テレワーク実施率の傾向

- テレワーク実施率推移

- テレワークの企業方針

- 属性別のテレワーク実施率

- テレワーク非実施の理由

テレワーカーの就業意識

- テレワーク継続希望意向

- テレワークでの困りごと・不安感

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![テレワーク実施率の推移[全国、正社員ベース]](/assets/individual/thinktank/assets/telework-survey9_01.jpg)

![企業規模別 テレワーク実施率の推移[正社員ベース]](/assets/individual/thinktank/assets/telework-survey9_02.jpg)

![テレワークに関する企業方針[従業員10,000人以上・%]](/assets/individual/thinktank/assets/telework-survey9_03.jpg)

![職種別 テレワーク実施率の変化[従業員10,000人以上]](/assets/individual/thinktank/assets/telework-survey9_04.jpg)

![企業規模別 テレワーク継続の希望意向[%]](/assets/individual/thinktank/assets/telework-survey9_06.jpg)

![職種別 テレワーク継続の希望意向[%]](/assets/individual/thinktank/assets/telework-survey9_07.jpg)