調査概要

| 調査名 | 第七回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する調査 |

|---|---|

| 調査内容 | 新型コロナウイルス対策によるテレワークの実態・課題について、ワクチン普及後の第7波の感染拡大状況下における実態や意識を定量的に把握する。 |

| 調査対象 | [テレワーク実態について] 全国の就業者20~59歳男女、勤務先従業員人数10人以上 正規雇用n=20,046 非正規雇用n=5,009 公務員・団体職員n=305 ※これまでの調査データと比較するため、主に正規雇用の従業員の数値を用いて分析。 [テレワークのその他の実態について] テレワーク実施者(正社員)=432 |

| 調査時期 | 2022年7月13日-7月18日 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査 |

| 調査実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※報告書内の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。凡例の括弧内数値はサンプル数を表す。

調査報告書(全文)

Index

調査結果(サマリ)

テレワーク実施状況

正社員のテレワーク実施率は全国平均で25.6%、2022年2月末から微減

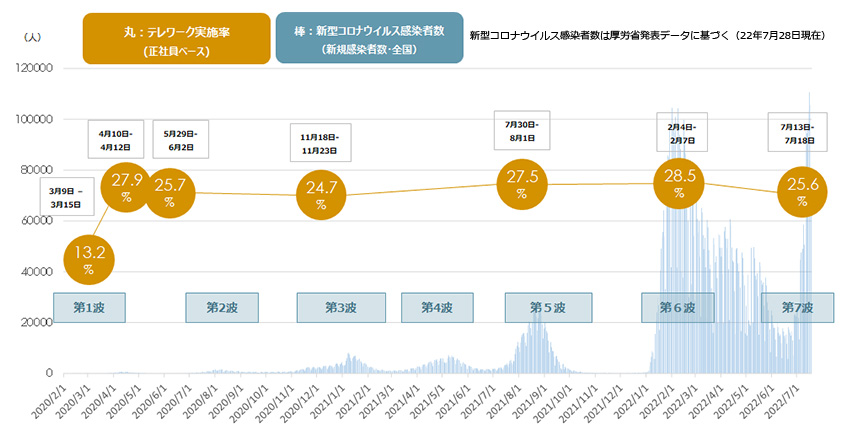

新型コロナウイルス感染拡大の第7波の傾向が見られていた2022年7月13日-7月18日時点でのテレワーク実施率は、正規雇用社員(以下正社員)で25.6%。2022年2月の第6波時の28.5 %から微減(-2.9ポイント)(図1)。

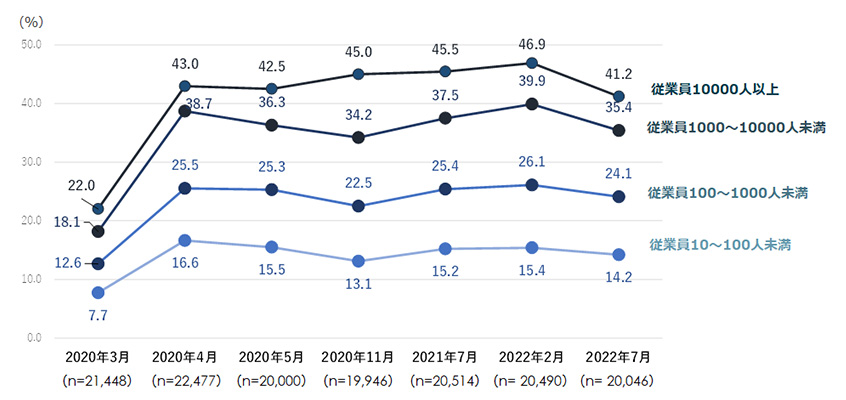

企業規模別のテレワーク実施率は、従業員数10人-100人未満で14.2%、1万人以上規模で41.2%(図2)。すべての企業規模で2022年2月の第6波時から減少傾向が見られた。

図1.新型コロナウイルス感染者数とテレワーク実施率の推移(正社員ベース)

図2.企業規模別テレワーク実施率の推移(正社員ベース)

正社員のテレワーク頻度は減少

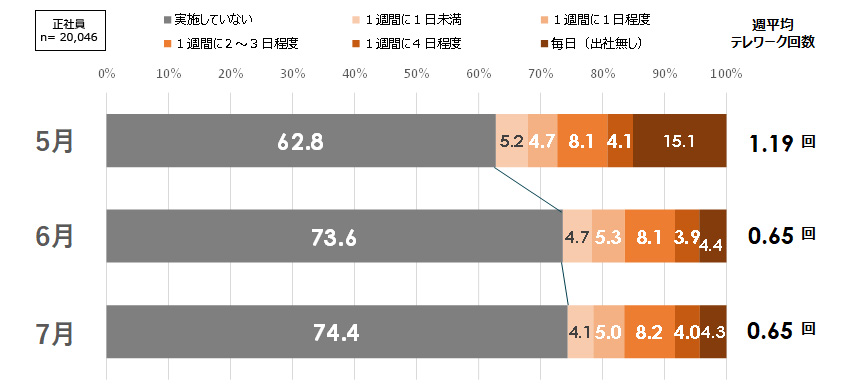

2022年5月・6月・7月のテレワーク頻度を聞いたところ、7月は5月と比較してテレワーク頻度が約2分の1に減り、「実施していない」が11.6ポイント増加(図3)。

図3.2022年5月-7月のテレワーク頻度の推移(正社員ベース)

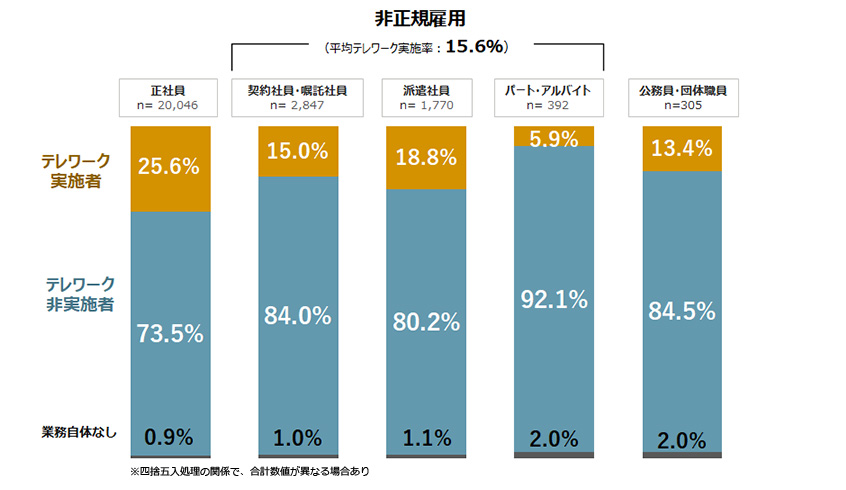

非正規雇用の平均テレワーク実施率は15.6%

雇用形態別にテレワーク実施率を見ると、正社員の25.6%に対し、非正規雇用の契約社員・嘱託社員は15.0%、派遣社員は18.8%、パート・アルバイトが5.9%、公務員・団体職員は13.4%であった(図4)。2022年2月の第6波時点と比較すると公務員・団体職員以外は微減傾向が見られた。

図4.雇用形態別テレワーク実施率

テレワークに関する企業の方針と従業員の意識

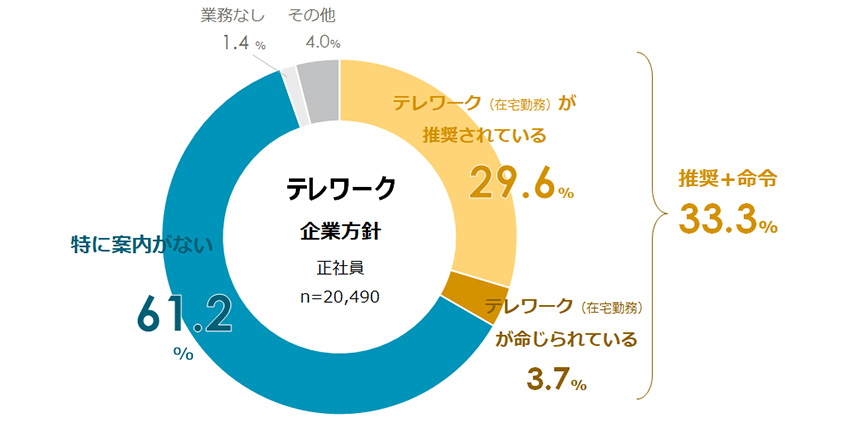

テレワークを推奨・命令している企業は33.3%

テレワークに関する企業の方針は、「テレワーク推奨+命令」の合計で33.3% となり、 2022年2月の第6波時点の38.6%から-5.3ポイント。2020年4月以降で最低の数値となった。「特に案内がない」も61.2 %と高い(図5)。

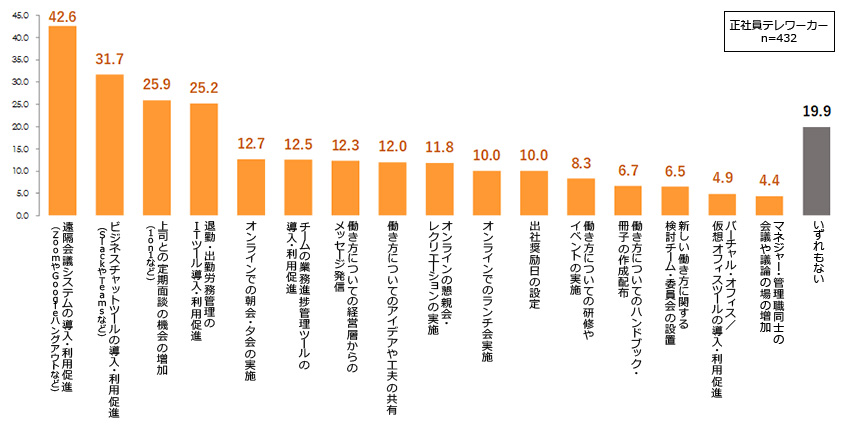

テレワークの普及にあたって行われた施策のうち、もっとも多かったのは「遠隔会議システムの導入・利用促進」で42.6%、次に「ビジネスチャットツールの導入・利用促進」で31.7%。全体的にITツール導入が多く、「いずれもない」が19.9%(図6)。

図5.テレワークに関する企業方針(正社員ベース)

図6.テレワーク普及にあたって行われた施策(従業員回答)

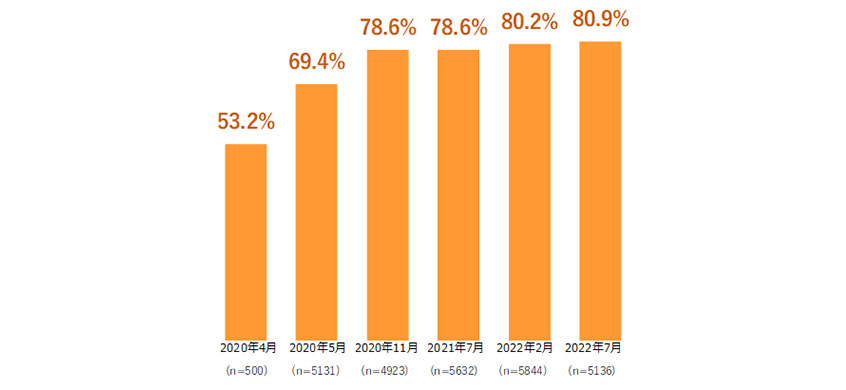

テレワーク実施者のテレワーク継続意向は過去最高

テレワーク実施者のテレワーク継続意向は80.9%。今年2月調査時点の80.2%から微増し、過去最高となった(図7)。

図7.テレワーク実施者のテレワーク継続希望意向推移

分析コメント

企業と働く個人のギャップを認識し、働き方を見直す取り組みを

過去最大の新規感染者数を記録している今回の新型コロナウイルスの感染第7波において、テレワーク実施率は2022年2月の第6波に比べて減少が見られた。重症化率の低下や、警戒心の薄れとともに、感染拡大がテレワーク実施を導かなくなってきた傾向が顕著だ。企業のテレワーク方針も2022年の4月以降で最低の数値となった。

一方で、従業員側のテレワーク継続希望率は過去最高を更新した。企業側の方針と、働く個人の思いとの間にギャップが広がっている。

テレワークはITツールの導入ばかり先行し、働き方全体を見直すような取り組みがいまだに不足している。働き方やコミュニケーションの工夫が少ないままに「自社にはテレワークは合わない」と働く選択肢を狭めてしまえば、従業員の気持ちは離れてしまうだろう。

このまま多くの日本企業がテレワークを忘れていくのか、それともテレワークを前提として働き方を変えていけるのか、今がまさに分水嶺と言える。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「第七回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する調査」

本調査結果の詳細/関連資料

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます