調査概要

| 調査名 | オフボーディングに関する定量調査 |

|---|---|

| 調査内容 | ・欠員発生時に組織内で何が起こっているかを明らかにする。 ・欠員発生後の対応方法を探る。 |

| 調査対象 | ■スクリーニング調査(n=37244) ・全国の正社員 20~59歳男女 ・「農業、林業、漁業」「鉱業、採石業、砂利採取業」を除く ・勤務先従業員規模10人以上 ・ライスケール1問正答者 ■本調査(n=各1350s) 上記スクリーニング調査の条件に加え、 ①前任:半年以内に退職/中長期休(3か月以上)を取得した者 ②後任:半年以内に同僚が退職/中長期休(3か月以上)を取得し、業務を引き継いだ者 ③上司:半年以内に部下が退職/中長期休(3か月以上)を取得した者 |

| 調査時期 | 2024年 2月16日-2月20日 |

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット定量調査 |

| 調査実施主体 | 株式会社パーソル総合研究所 |

※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

調査報告書(全文)

調査報告書目次

Index

調査結果(サマリ)

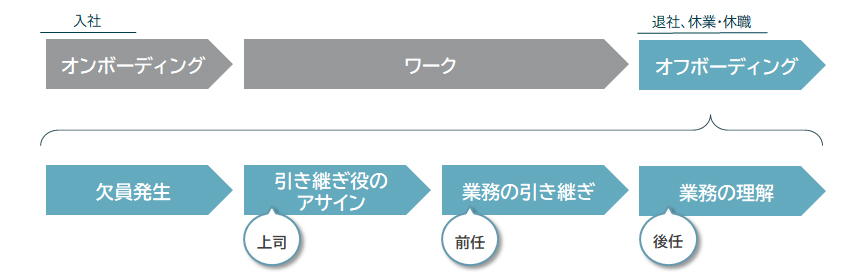

本調査におけるオフボーディングの位置づけ

オフボーディングは、退職や育休・産休などによる欠員発生の際、業務を引き継ぎ、後の成果に繋げるための一連の取組である。本調査では、退職と3カ月以上の中長期休の取得による「欠員発生」を起点とし、「引き継ぎ役のアサイン」「業務の引き継ぎ」「業務の理解」に焦点を当てる。

欠員発生で、何が起きているのか

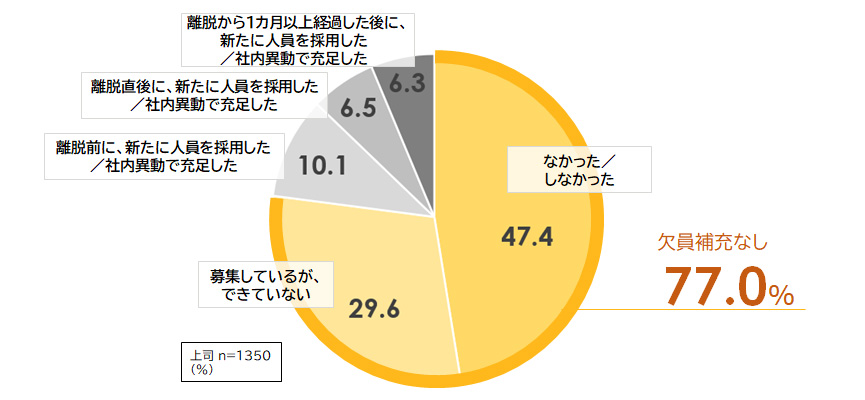

77.0%の組織で欠員補充がなされていない

欠員が発生した際、現場では何が起きているのだろうか。まず、欠員発生後の補充状況を尋ねると、77.0%の組織で補充がなされていないことが分かった。

欠員発生後、後任・上司の残業時間が伸び、バーンアウトリスクが高まる

次に、欠員発生有無による残業時間や精神的状態への影響を見た。欠員発生があったチームでは、後任と上司に共通して、残業時間が長く、バーンアウト(燃え尽き)傾向が高い。また、後任の退職意向が高くなっている。

上司による引き継ぎ役のアサインの実態

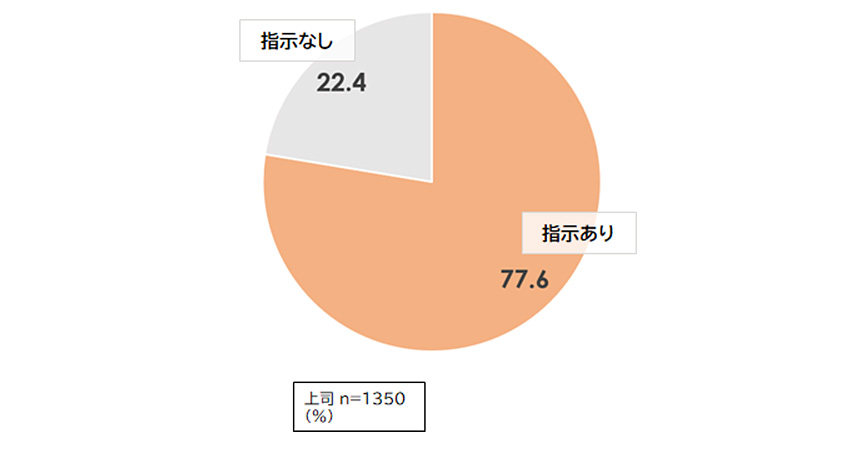

業務の割り振り指示をしている上司は約8割

欠員発生の際、業務の割り振りについて指示をしている上司は77.6%で、およそ5人に1人は指示を出していない。

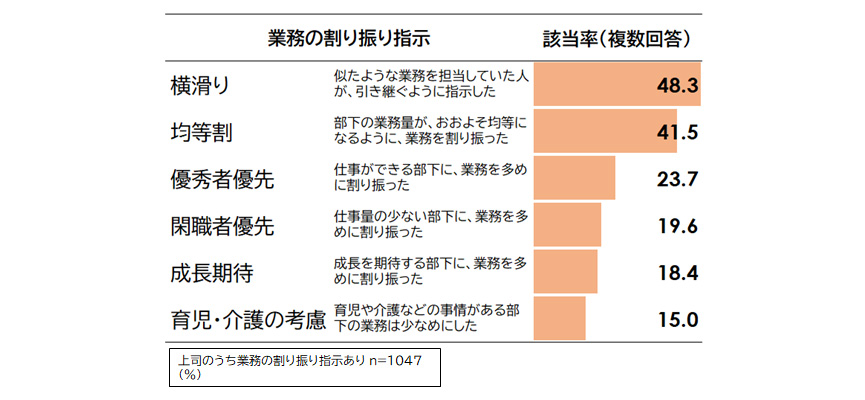

似たような業務担当者に引き継ぐ指示をする上司が約半数

業務の割り振り指示を行った上司に「その際に重視していたこと」を尋ね、6つのタイプ「成長期待」「均等割」「横滑り」「優秀者優先」「閑職者優先」「育児・介護の配慮」に分類した。業務の割り振り指示として最も多いのは、類似業務の担当者に引き継がせる「横滑り」で48.3%。これに部下の業務量がおおよそ均等になるように割り振る「均等割」が41.5%と続く。

成長を期待して割り振ると問題が発生しにくい

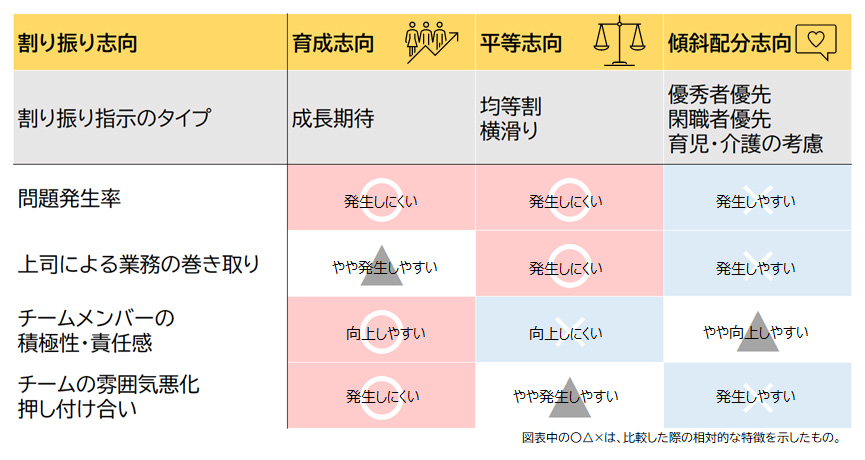

欠員発生時の6つの業務の割り振り指示タイプを、3つの志向「育成志向」「平等志向」「傾斜配分志向」にまとめ直し、特徴を見た。

成長を期待する部下に業務を多めに割り振る「育成志向」は問題が発生しにくく、チームメンバーの積極性や責任感が向上しやすいが、上司による業務の巻き取りがやや発生しやすい。他方、部下の業務量がおおよそ均等になるように割り振るなどの「平等志向」は、問題や上司による業務の巻き取りが発生しにくいが、積極性や責任感は向上しにくい傾向がある。

前任による業務の引き継ぎの実態

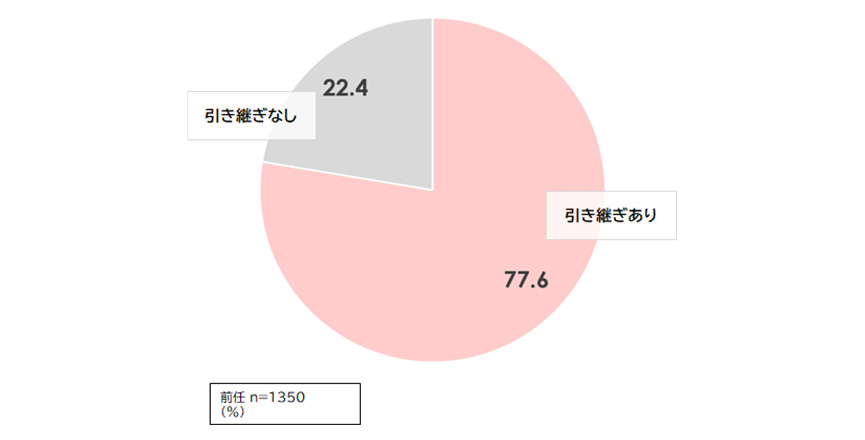

約5人に1人は業務を引き継がないままチームから離れている

引き継ぎ役のアサインが完了すると実際に引き継ぎが開始されることが一般的である。しかし、退職・中長期休の取得の際に業務の引き継ぎを行っている前任は77.6%。5人のうち1人以上は、引き継ぎを行うことなく退職・中長期休の取得に至っている。

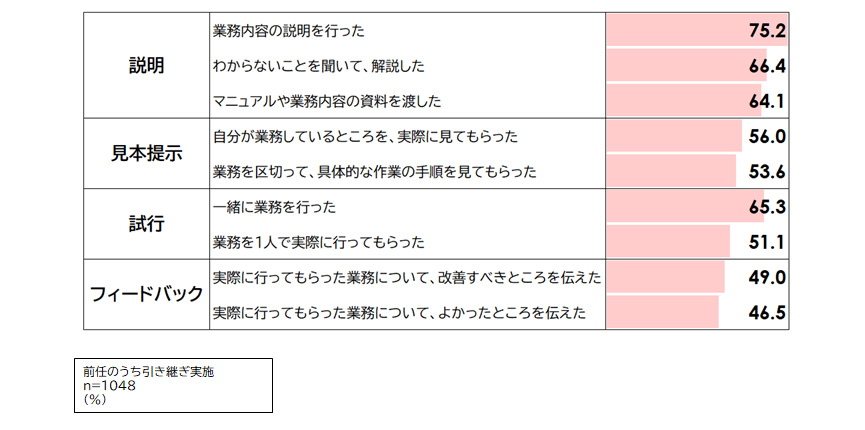

引き継ぎ方法は、説明の実施率が全般に高い

前任による業務の引き継ぎ方法は、「業務内容の説明を行った(75.2%)」「わからないことを聞いて、解説した(66.4%)」などの説明が中心。他方、引き継ぎの際に実際に後任に行ってもらった業務に対するフィードバックの実施は半数に届かない。

後任による業務の理解の実態

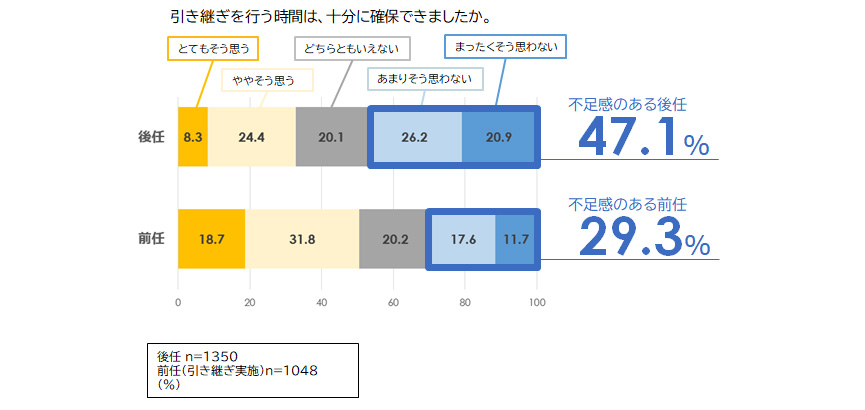

後任は前任より引き継ぎ時間の不足を感じている

最後に、後任による引き継ぎはどのような状況だろうか。後任のおよそ半数にあたる47.1%は、引き継ぎ時間に不足感を覚えている。一方、不足感を覚える前任は29.3%にとどまる。

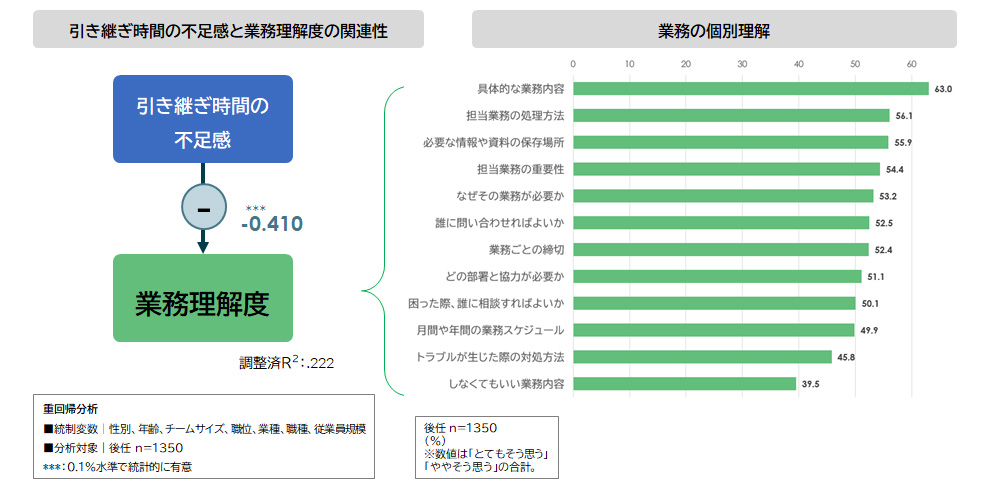

引き継ぎ時間の不足感は後任の業務理解度に悪影響

引き継ぎ時間の不足感と、引き継ぐ業務に対する後任の理解度(業務理解度)の関係を見たところ、負の関係が見られた。引き継ぐ業務内容には「具体的な業務内容」「担当業務の処理方法」「必要な情報や資料の保存場所」などがあり、引き継ぎ時間に不足を感じると、これらの理解が進まない傾向があるといえる。

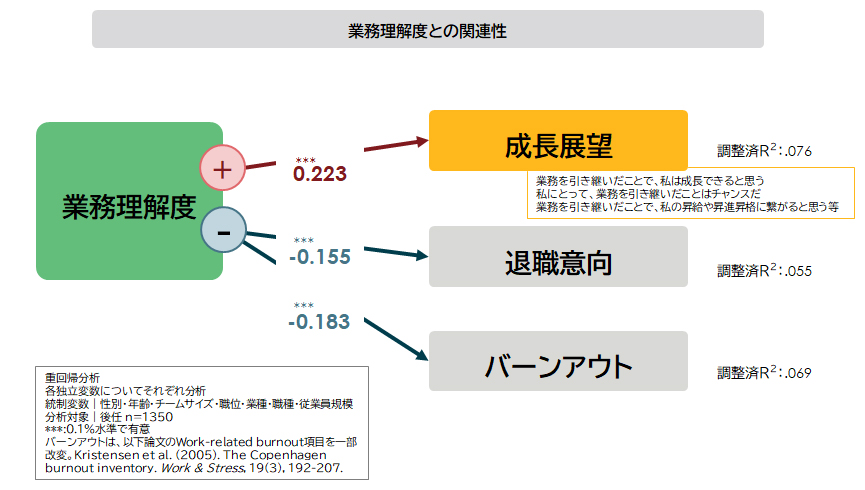

業務理解度の低さはバーンアウトや退職意向へ悪影響

また後任の業務理解度とバーンアウト(燃え尽き)や退職意向との間にはマイナスの関連性が見られた。一方、業務理解度と、業務を引き継いだことで私は成長できると思うなどの「成長展望」の間にはプラスの関連性が見られた。

欠員発生を乗りこえる組織とは

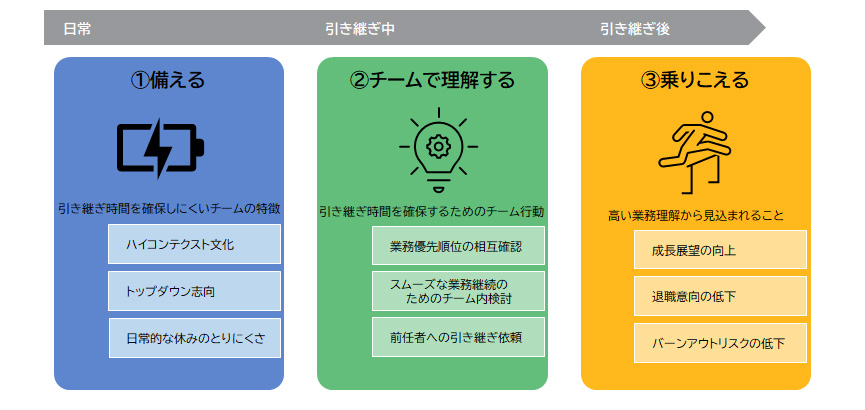

では、業務理解を高めるために重要となってくる引き継ぎ時間に対する不足感を軽減するにはどうすればいいのだろうか。引き継ぎ時間が不足しやすいチームの特徴を見たところ、空気を読むことが求められ、暗黙のルールが重視される「ハイコンテクスト文化」や、決定事項が上から下に降りてくるなど「トップダウン志向」が強いチーム、「日常的に休みがとりにくい」チームであった。一方で、チーム内で業務の優先順位を相互に確認するなど「チームによる引き継ぎ行動」がなされていると、引き継ぎ時間の不足感が軽減されることが分かった。

このことから、①欠員発生にかかわらず、日常的にチームの文化を見直し、備えることや、②実際の欠員発生の際には、引き継ぎ時間を確保するために各自の動きを見直し、チームで理解することが重要といえる。また、③高い業務理解は、成長展望の向上や退職意向の低下などに関連しており、欠員発生後の苦境を乗りこえる鍵である。

分析コメント

流動性が高まる時代に向けて、オフボーディングの戦略的位置付けを

労働市場の流動性への関心の高まりとともに、新規採用者を迎え入れる際のオンボーディングに注目が集まっている。これと対になるのがチームから離れる同僚を送り出す際のオフボーディングだ。しかし、希望や期待に満ちたオンボーディングと比べると、オフボーディングの様子はやや異なる。

「現場でうまくやっておいてほしい」と、欠員の発生や引き継ぎから目を背ける管理職。「立つ鳥跡を濁さず」の理想を理解しつつも、慌ただしく立ち去る退職者。別れを惜しみつつも、「今の仕事で手一杯」の同僚。このように、オフボーディングにおいては、関係者それぞれが後ろ向きになりやすい。

本調査では、欠員が発生しても77.0%でその補充がなされていないことや、欠員発生後に後任や上司の残業時間がより長く、バーンアウトリスクがより高くなっていることが確認されている。

他方、欠員発生という状況下では、上司による引き継ぎ役のアサインの方向性(「育成志向」「平等志向」「傾斜配分志向」)によって、その後のチームの状態が異なることが示されている。また、欠員が発生した後の円滑な引き継ぎ対応だけでなく、引き継ぎ時間を確保しにくいチームの特徴である「ハイコンテクスト文化」「トップダウン志向」「日常的に休みがとりにくい」など、日常的な組織文化の見直しの重要性も確認されている。こうした結果からオフボーディングの重要性を認識した上で、今後はオンボーディングと同様に戦略的に位置付けることが求められる。

企業においては、労働力不足が深刻化するなか、退職の連鎖を招かないためにも、欠員発生時の対応を強化すべきだろう。また、働く人にとっては大きな負荷がかかる場面ではあるが、それぞれ良好な関係を保ちつつ、気持ちよく送り出し、送りだされるようにしたい。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「オフボーディング(欠員発生時の組織的取組)に関する定量調査」

調査報告書全文PDF

オフボーディングに関する定量調査

調査報告書目次

解説・サマリ

[実態編] 欠員発生で、何が起きているのか

[上司によるジョブアサイン編] 指示を出し、業務を割り振る

[前任による引き継ぎ方編] 離脱を伝えて、業務を引き継ぐ

[後任によるチームで引き継ぎ編] 業務の引き継ぎを、成長機会に

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![欠員発生有無による残業時間・精神的状態への影響[後任・上司別]](/assets/individual/thinktank/assets/offboarding_02.jpg)