企業の60代社員の活用施策に関する調査

公開日:

- 引用について

- 本報告書の内容は、著作権法が認める引用の範囲内であれば、出所を明記の上で、ご自由に引用・転載いただいて構いません。

(記載例)パーソル総合研究所 「調査名称」

調査概要

- 調査名

パーソル総合研究所「企業の60代社員の活用施策に関する調査」

- 調査内容

- 60代以上の正社員および継続雇用者※1の活用施策の実態を明らかにする

※1 60代以上の正社員および継続雇用者とは、59歳以前に正社員として雇用され、60歳以降も引き続き正社員または非正社員(継続雇用者)として雇用される60歳以上の社員を指す(継続雇用者には、業務委託も含む)。本編では60代以上社員と省略し表記。

- 調査対象

【対象者数】1,028名

【対象者条件】- 人事・総務職または経営・経営企画職の正社員課長相当以上および会社経営・会社役員

- 自社の人事戦略・人事施策全体、人事管理(評価、報酬、異動管理)について把握している

- 企業規模300人以上

- 全国、20~69歳男女

- 第一次産業、マスコミ・広告/新聞・放送業/市場調査を除く

- ライスケール1問正答者

※2 調査手法上1社1名とは限らないが、報告書内では便宜的に1名の回答を1社と表現。

- 調査期間

2025年 3月7日ー3月11日

- 調査方法

調査会社モニターを用いたインターネット定量調査

- 調査主体

株式会社パーソル総合研究所

- ※図版の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合がある。

図版の括弧内は分析対象人数を表す。

調査概要

- 調査概要

- サマリ

- 提言

企業が抱く60代社員の人材過剰感と課題感

定年と定年後再雇用の実態

60代社員への処遇の実態

- 役割期待

- 給与

さらなる60代社員活用に向けた動き

- 給与の引き上げ

- 勤務時間

調査結果(サマリ)目次

企業が抱く60代社員の人材過剰感と課題感

正社員に占める50代以上の比率は平均約4割

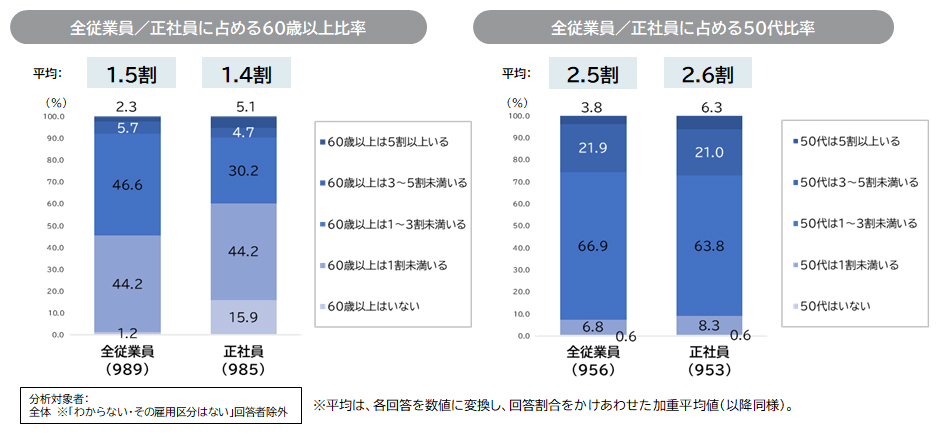

企業において、60歳以上が全従業員に占める割合は、平均1.5割。正社員に占める割合は、平均1.4割。50代が全従業員に占める割合は、平均2.5割。正社員に占める割合は、平均2.6割であった。正社員に占める60歳以上と50代の割合をあわせると、平均で約4割に上る。

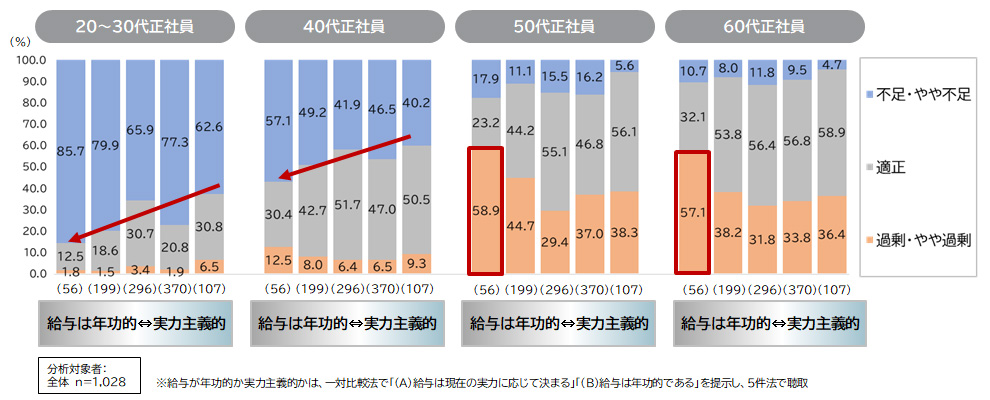

約3割の企業が50~60代社員を「やや過剰」と認識

正社員の人材不足感を見ると、正社員全体では「不足・やや不足」と答える企業が6割超と多く、労働力不足が深刻化していることがうかがえる。一方で、年代別に見ると人材不足感は20~30代社員に集中している。50~60代社員においては、「やや過剰」との回答が約3割と目立つ一方、「適正」との回答も5割前後を占める。

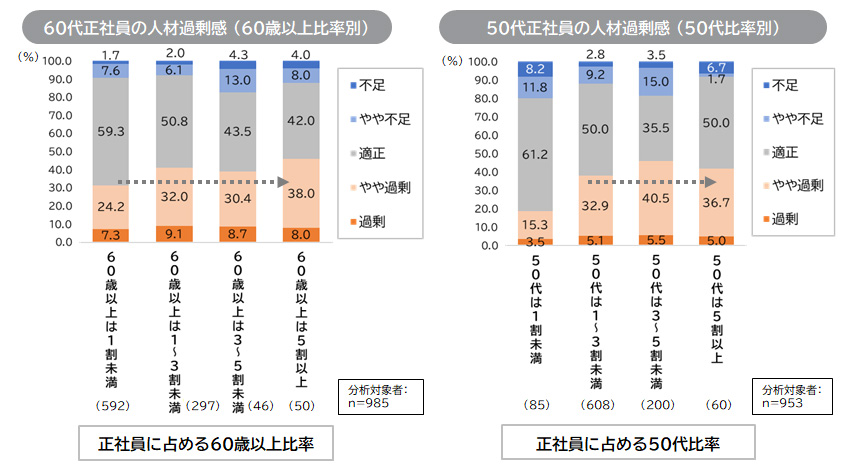

人材過剰感の原因は50~60代の「構成比の高さ」ではない

50~60代正社員の人材過剰感の要因を探るため、人材過剰感と、正社員に占める50代・60歳以上の比率との関係を見た。60代正社員の人材過剰感は、どの比率でもほとんど変わらず関連がなかった。また、50代正社員においても、正社員に占める50代の比率が1割以上の場合、同様の傾向がある。このことから、50~60代正社員の人材過剰感は、構成比の高さが原因ではなく、他の要因によるといえる。

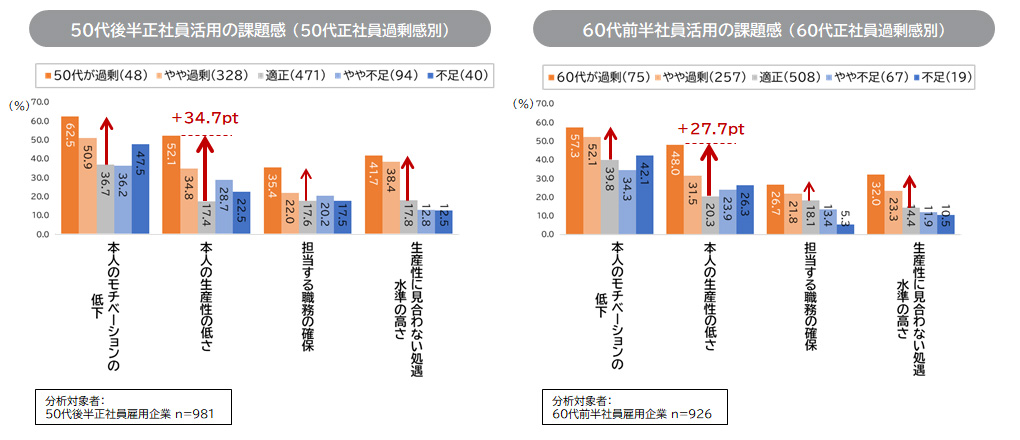

人材過剰感は「職務」よりも「モチベーション」「生産性」に起因

次に、人材「過剰」の企業と「適正」の企業を比較すると、50代・60代ともに、人材過剰の企業では「本人のモチベーションの低下」と「本人の生産性の低さ」に課題感を持つ企業が大幅に増える。特に、50代後半の「本人の生産性の低さ」が目立つ。

50~60代社員の人材過剰感は、職務と人材数の関係よりも、本人のモチベーション、生産性、処遇水準の影響が大きいことが分かる。

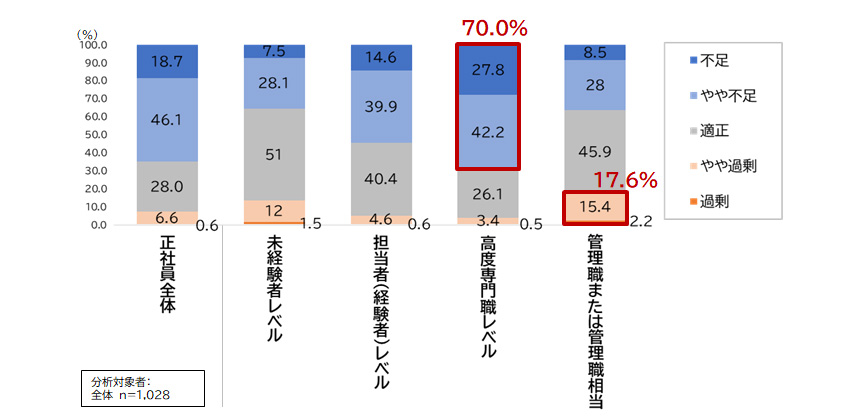

約7割の企業が高度専門職レベルの人材に不足感

正社員の人材不足感をスキルレベル別で見ると、「高度専門職レベル」が不足・やや不足とする企業が70.0%。一方、「管理職または管理職相当」については過剰感がある企業が17.6%と比較的多い。中でも役職のない「管理職相当」に過剰感が強いと考えられる。

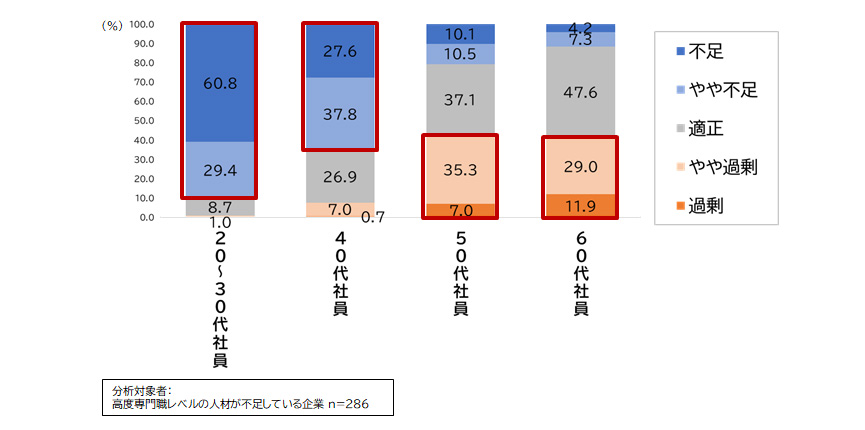

50~60代社員は高度専門職として期待されにくい

「高度専門職レベル」の人材が「不足している」と答えた企業では、20~40代正社員の人材不足感が強くなる傾向。しかし、50~60代正社員については、むしろ人材過剰感は依然として強く、過剰・やや過剰が4割超に上る。これは、50~60代正社員が高度専門職レベル人材として期待されにくいことを示唆する。

年功的給与は50~60代の人材過剰感を強めている

他にも、年功的な給与が人材過剰感を強めていることが分かった。

給与が年功的な企業は、20~40代正社員の人材不足感が強い傾向にあるとともに、約6割が50代、60代正社員が過剰だと回答。給与が年功的な企業では、50~60代正社員に割高感がある一方、若手社員はコストパフォーマンスに優れるため人材不足感が強いと推察できる。

60代社員への処遇の実態

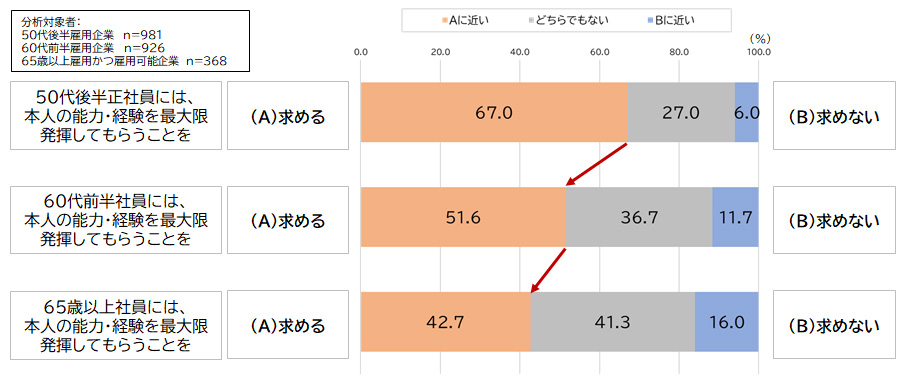

60代前半に「能力・経験の最大発揮」を求める企業は半数

60代社員への処遇について、役割期待と給与の実態を見た。まず、60代社員への役割期待では、50代後半の正社員に「能力・経験の最大発揮」を期待する企業の割合は67.0%で約7割だが、60代前半は51.6%、65歳以上では42.7%とおよそ半数。企業の約半数は、60代以上の社員に対して、能力・経験の最大発揮ではなく、「本人にアサインされた範囲の仕事」に対してのコミットを求めていると思われる。

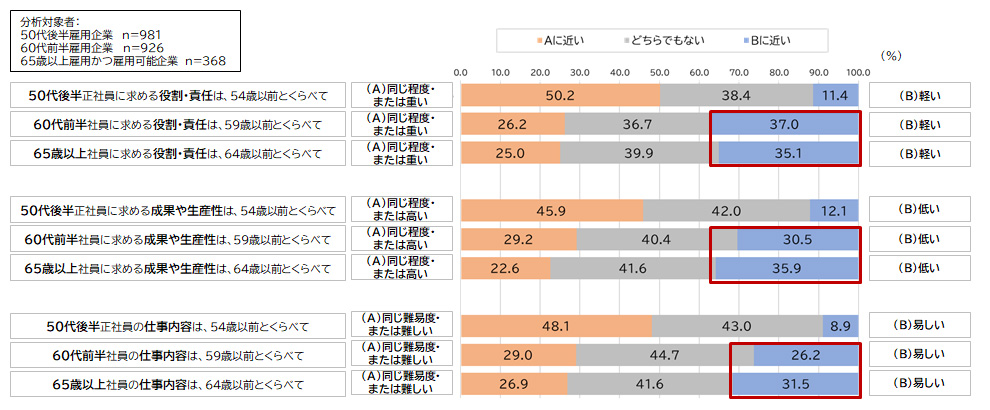

約4割が60代以上で「役割・責任」を軽減

60代になると、3~4割の企業で「役割・責任」「成果・生産性」「仕事の難易度」の期待値がそれ以前より軽減される。一方、50代後半、60代前半、65歳以上のいずれも「どちらでもない」との回答が4割前後あり、これは「各人の状況によって異なる」ためと考えられる。

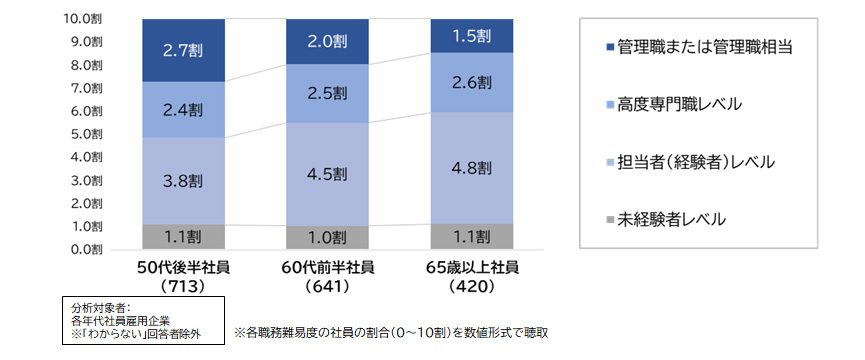

年代が上がるにつれ「管理職相当」が減り「担当者」レベルが増加

職務の難易度としては、年代が上がるにつれ、「管理職または管理職相当」の職務を担う社員割合が減少し、「担当者(経験者)レベル」が増加する。「高度専門職レベル」は年代による違いがなく、各年代の4分の1程度。

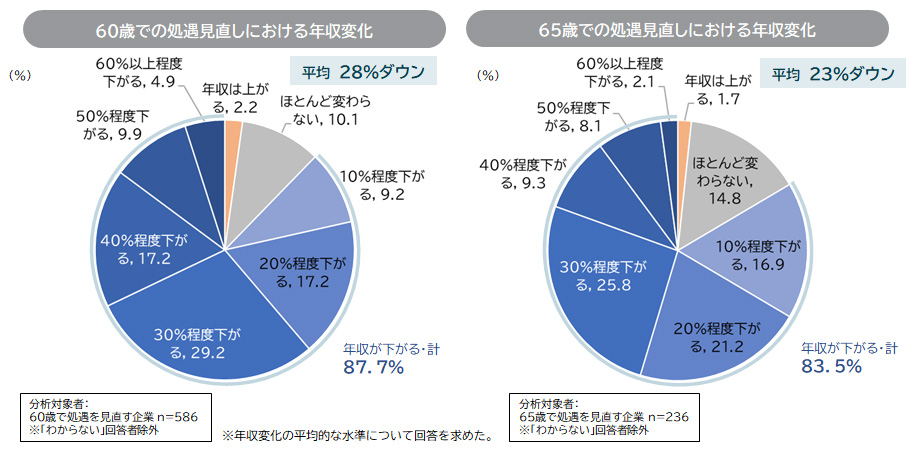

60歳の処遇見直し時に9割が年収を下げ、平均28%ダウン

次に、60代社員の給与の実態を見た。60歳または65歳で処遇を見直す企業 (全体の約8割)について、処遇見直し時の年収変化を見ると、年収が下がる企業が8~9割を占める。60歳、65歳ともに、「30%程度下がる」が3割弱と最も多い。

50代の人材過剰感が強いほど60代の年収が低下

60歳の処遇見直し時の年収低下幅は、50代社員の人材過剰感と相関が強く、50代社員が「過剰」の企業では平均40.3%低下している。一方、「適正」の企業では平均24.3%低下となっている。50代社員が60代になる事前の策として、処遇水準を調整する企業側の狙いがうかがえる。65歳の処遇見直し時の年収低下率については、弱いが同様の傾向。

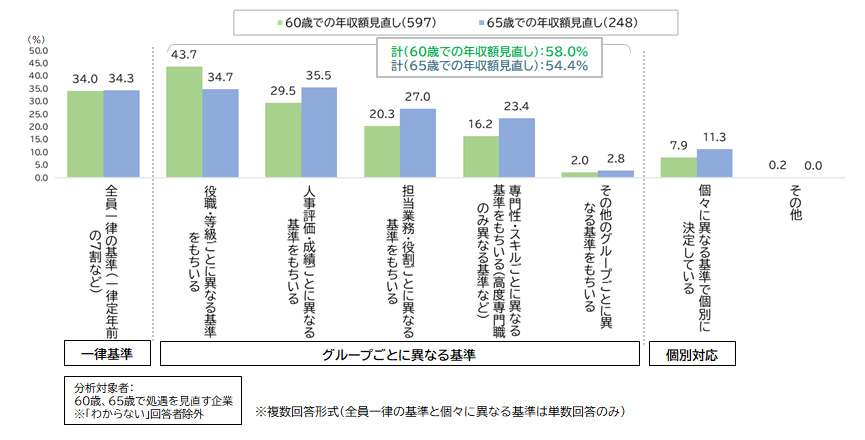

「全員一律の基準」で年収額を見直す企業は約3割

60歳、65歳での年収額の見直し基準を見ると、「全員一律の基準」が約3割を占める。 役職・等級などグループごとに異なる基準を用いるのは、60歳で58.0%、65歳で54.4%と最も多い。「個々に異なる基準」は1割前後と少数派である。

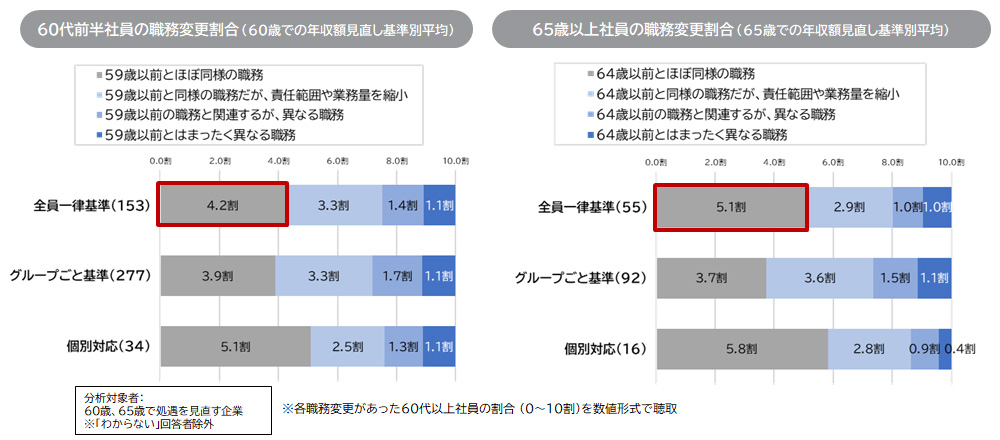

年収「全員一律基準」で見直しでも4~5割は同様職務に従事

年収見直し基準が「全員一律」であっても、以前と「ほぼ同様の職務」を担当する社員の割合は60代前半で約4割、65歳以上で約5割。全員一律基準で給与を下げても、それ以前とほぼ同様の職務を担う社員と、責任範囲や業務量を縮小する社員に分かれていることがうかがえる。

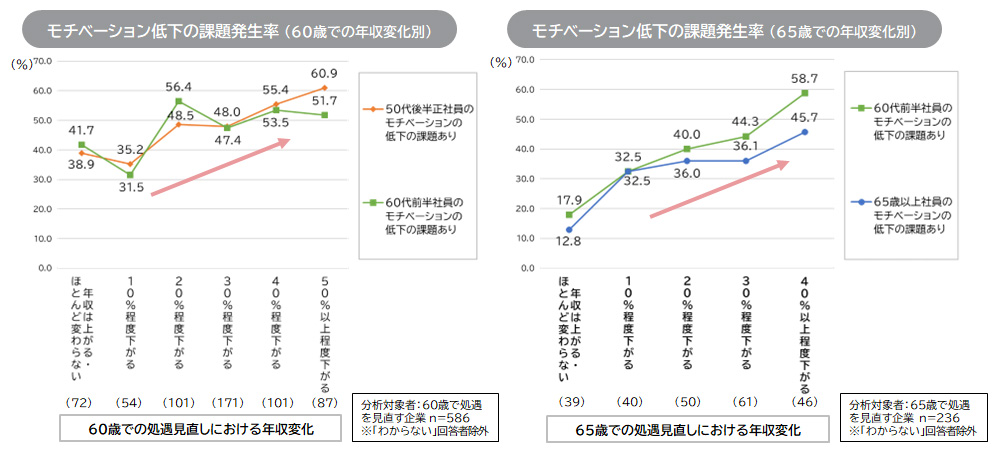

年収低下幅が大きいほど、モチベーション低下の課題が増加

60歳での処遇見直し時における年収低下幅が大きいほど、50代後半正社員・60代前半社員のモチベーション低下に課題感を持つ企業の割合が増加。50代後半の傾向は、社員視点では、将来の年収低下が予定されているため、モチベーションが下がるものと考えられる。

同様に、65歳での年収低下幅が高いほど、60代前半・65歳以上社員のモチベーションに課題感を持つ企業が増える。

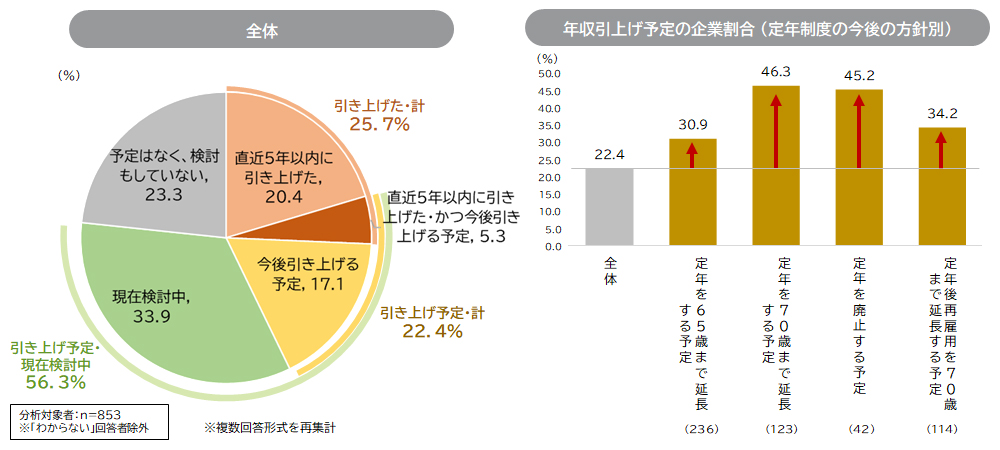

5割超の企業が60代社員の年収引上げを予定・検討

今後60代以上社員の年収引き上げの方針を尋ねると、「引き上げ予定」の企業が22.4%、「現在検討中」の企業をあわせて5割を超え、60代の年収は改善方向にある。特に、定年延長を予定している企業において、年収を引き上げる意向が多く見られる(図表16)。

また、60歳時の年収低下率が小さい企業ほど、年収引き上げを予定・検討している企業が多く、今後引上げを行わない企業との格差が広がっていくと予想される(報告書全文PDF55ページ参照)。

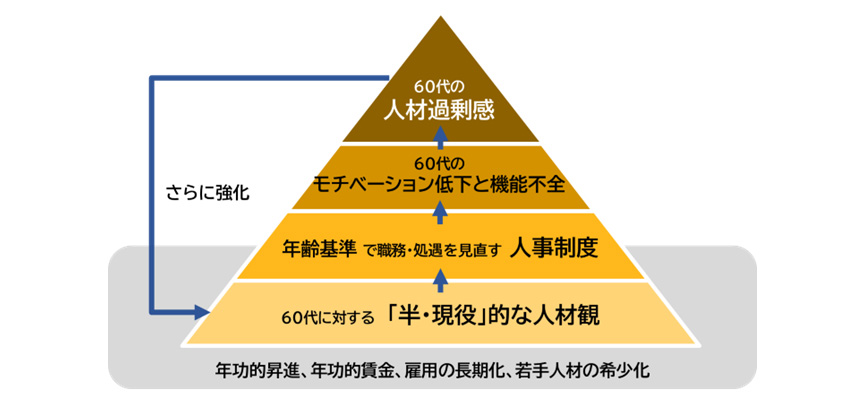

[分析コメント1]60代社員の一律「半・現役」扱いを改め、個別最適化せよ

少子高齢化により雇用の長期化が進んでいる。しかし、人材観や処遇施策が変わらないまま雇用延長し、従業員の1.5割を占める60代社員を活用しきれていないのが現状だ。実際、企業の半数は60代前半の社員に「能力・経験の最大発揮」を求めておらず、企業の約4割は一定年齢で役割・責任を軽減する。同じ企業に継続勤務していても、企業にとって60代社員は50代以下の「現役」社員とはやや異なる「半・現役」的な位置づけだ。

その「半・現役」に対して、年功処遇によって社内最高水準に達している50代社員時代の給与をそのまま支払うことは難しい。そのため、60歳で処遇を見直し、給与を引き下げているが、年齢基準による給与引き下げはモチベーションを下げ、生産性の低下を招いている。60代活用の課題として職務の確保を挙げる企業は2割弱であり、主要課題はモチベーションと生産性だ。モチベーションと生産性の低下が60代の人材過剰感を煽り、「半・現役」感をさらに強くさせるという循環だ。

企業の50代後半正社員に対する課題感も60代とほとんど変わらず、モチベーションと生産性が焦点だ。50代後半ともなると、60歳での処遇見直しは近い将来に予定されている出来事であり、他人事ではない。また、昇進コースに乗っている少数の管理職を除けば、実質的に昇進・昇格余地はほとんどなく、50代後半も「半・現役」に近い位置づけだ。モチベーション低下も不思議ではなく、60代の問題は50代から始まっている。正社員の4割にも及ぶ50~60代の「半・現役」扱いは看過できない。

[分析コメント2]職務レベル別の人材マネジメント

高度専門職:「適材」適所配置の徹底とモチベーション維持施策の強化を

50代後半、60代前半、60代後半、いずれの年代においても高度専門職の割合は4分の1程度だ。高度専門職は60代後半でも通用するという見方ができると同時に、50代後半以降は増加しないという見方もできる。7割の企業で高度専門職が不足しており、まずは高度専門職レベルにある既存社員の本格活用が欠かせない。

高度専門職は管理職と違ってポジション数に制約がなく、人数の多さは人材の層の厚さに直結するため、すでに能力に応じた「適材適所」配置が行われているケースが比較的多いと思われるが、60代の高度専門職レベル人材の適材適所配置をさらに徹底すべきだ。そして、職務・役割にふさわしい処遇を通じてモチベーション低下を回避し、能力・経験を有効活用することが望まれる。

一方、将来的な高度専門職の拡充に向けては、30~40代の専門性を拡大深耕する育成策が必要だ。この年代は管理職登用適齢期でもあるため、管理職の専門性についても同時に目配りが欠かせない。

管理職相当:役割・職務に応じて「高度専門職」と「担当者」に明確に区分せよ

ライン管理職はポスト数の制約があるため、適切に新陳代謝を行う必要がある。役職定年制度も一概には否定しきれない。管理職相当は元・管理職など、管理職相当の処遇を受けていても職務・役割はあいまいだ。人数は60代前半では2割に及ぶ。実態として高度専門職なのか担当者なのか、それとも管理職なのか、役割・職務に応じてどちらかに振り分けるべきだ。

担当者:現役としての「適所」適材配置による基幹戦力化と職務・役割に応じた処遇を

60代社員の多くは「担当者」として勤務することになる。「半・現役」扱いによるモチベーションや生産性の低下が懸念されるが、もともとは長い年月にわたり、自社の主要業務を担ってきた人々であり、その能力・経験が60歳を境に失われるものではない。

全社ベースでの人材不足を緩和するには、60代社員を「現役」目線で棚卸しを行い、基幹戦力として「適所」適材配置を徹底すべきだ。60代社員の意識変革とともに、年上部下の適切なマネジメントも必要だ。さらに、全員一律基準の処遇見直しではなく、職務・役割に応じた処遇を行うことで60代社員の納得度も高まるはずだ。

※本調査を引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所「企業の60代社員の活用施策に関する調査」

調査概要

- 調査概要

- サマリ

- 提言

企業が抱く60代社員の人材過剰感と課題感

定年と定年後再雇用の実態

60代社員への処遇の実態

- 役割期待

- 給与

さらなる60代社員活用に向けた動き

- 給与の引き上げ

- 勤務時間

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![正社員の人材不足感[年代別]](/wp-content/uploads/2025/07/60s-worker2_02.jpg)

![50代正社員の人材過剰感と、60代の年収変化の関係[処遇見直し時の年齢別]](/wp-content/uploads/2025/07/60s-worker2_12.jpg)