近年、若手人材の採用・定着が重要課題となっている。しかしそのような中、20代のメンタルヘルス不調による休職・離職が増えていると指摘される。この10年ほどでメンタルヘルス対策はむしろ強化されてきたはずだが、なぜ今20代若手のメンタルヘルス不調が増えているのだろうか。

この問題をひもとくために、パーソル総合研究所では「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」を実施した。その結果、職場にメンタルヘルス不調を相談せず、症状が悪化するケースが多いことが明らかになった。本コラムでは、この実態を明らかにするとともに、企業がとるべき対応策について考えたい。

調査では、「生活の質に影響を与えるような強い不安や悩み、気分の落ち込み、ストレスからくる体の不調」と定義。不調の程度については、特に言及しない場合、「治療なしでは日常生活が困難なレベル」を指す。

「メンタルヘルス不調経験者」とは、過去3年以内に正規雇用で働いていた時に上記のようなメンタルヘルス不調を経験した者を指す。

Index

- 全年代でいまだに高い職場への相談ハードル

- 意外にも20代若手のほうが相談に抵抗を感じている

- メンタルヘルス不調を相談した後の職場の対応は、以前より改善されている

- メンタルヘルス対策の最後の障壁-本当の「早期発見・早期対応」を実現するには

- まとめ

全年代でいまだに高い職場への相談ハードル

そもそもメンタルヘルス対策が強化されてきた現在においても、メンタルヘルス不調を職場に相談するハードルは若手に限らず全年代で高い。

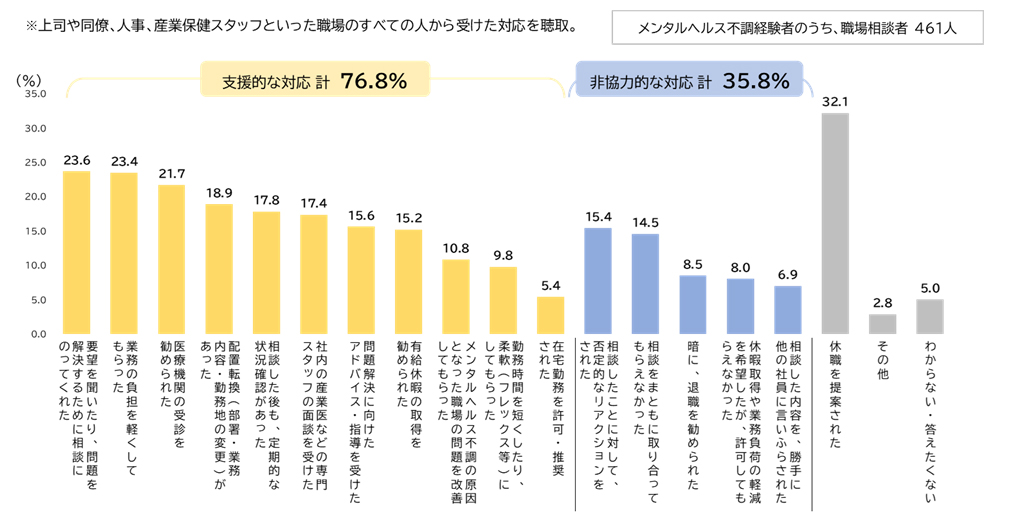

振り返れば、メンタルヘルス不調を相談する抵抗感の解消は、1990年代から長年取り組まれてきた。1990年代は、精神疾患への偏見と、それに伴う精神科受診の高いハードルを解消することに力点が置かれた。精神科から「心療内科」への名称変更や、「うつは心の風邪」というキャッチコピーを覚えている方も多いのではないだろうか。その結果、医療受診ハードルは低下し、現在ではむしろ初診の予約が難しいことが新たな問題となった。偏見についても、今回の調査から「自己責任」「特別な人がなる病気」といった見方をする人は1割程度と非常に少なく、解消されつつある(図表1)。

図表1:メンタルヘルス不調への偏見

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」より筆者作成

しかし、同時に「精神疾患を人に言いたくない」といった回答は約4割と多い(図表1)。さらに、「職場への相談」については、メンタルヘルス不調経験者の約6割が「抵抗があった」とした。周囲の偏見や職場からの評価が下がることを危惧して相談を避ける空気は、今もなお残っている。

その結果、メンタルヘルス不調を職場に相談する人は、日常生活が困難なほど症状が重くても、全年代で2人に1人にとどまる。これは、がんや糖尿病といった身体疾患では約7割と、業務上必要があればほとんどの人が相談することと比べて大きな差がある※1。

※1 独立行政法人労働政策研究・研修機構(2024). 治療と仕事の両立に関する実態調査(患者WEB調査)

メンタルヘルス不調の「早期発見・早期対応」は、職場のメンタルヘルス対策の基本路線として2000年代頃から広く認識されるようになった。その本人・組織に対するメリットは疑いようもなく、ストレスチェック制度も「早期発見・早期対応」を大きな目的のひとつとして作られた。しかし、高ストレス者の産業医面談の受診率がわずか23%※2であることからも分かるように、「早期発見・早期対応」は依然として解決が難しい、大きな壁として立ちはだかっている。

※2 ニッセイ基礎研究所(2024). 「職場におけるストレスチェックの現状~ストレスチェックの効果検証と、小規模事業所の実施や集団分析の実施が議題に」

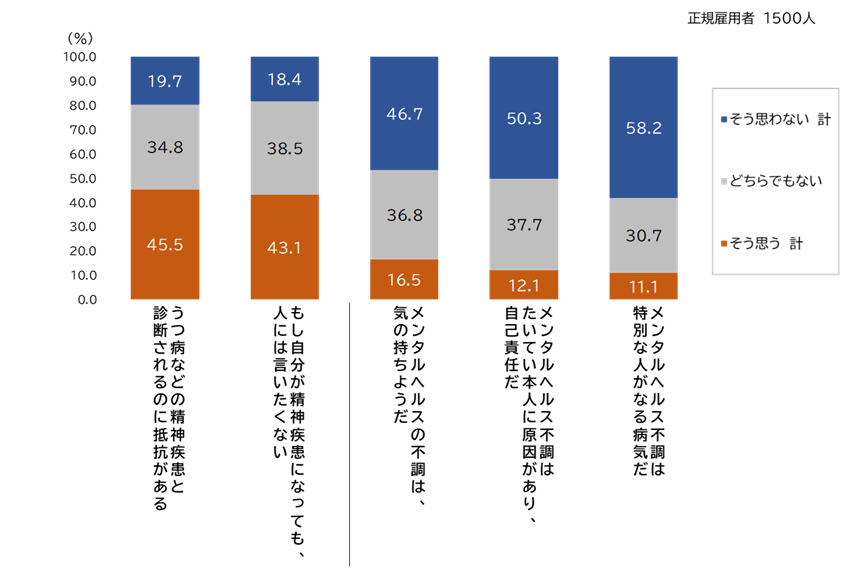

意外にも20代若手のほうが相談に抵抗を感じている

とはいえ、メンタルヘルス対策が進んだ時代に育った若手のほうが、メンタルヘルス不調への偏見が少ないため、相談しやすいと考えがちではないだろうか。ところが、職場にメンタルヘルス不調を相談することに抵抗を感じる割合は、若年層ほどやや高く、20代は約7割に上った(図表2)。

図表2:職場にメンタルヘルス不調を相談・報告することへの抵抗感[全体、年代別]

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」

この背景には、20代若手は「相談したら自身の評価・評判が下がる」という懸念が強いことがある(図表3)。最近の若手は将来のキャリアへの不安が強くキャリア形成を焦る傾向がある。そのため、職場に相談して自身の評価・評判が下がることを、他の年代以上にリスクに感じると考えられる。

また、意外なことに、20代若手のほうが「職場に相談すれば解決する」というイメージを持てていない(図表3)。職場のメンタルヘルス対応については、管理職は対応する必要があるためよく理解しているが、一般従業員は知らされていないことが多い。このような職位間の「知識ギャップ」が大きいため、20代若手ほど職場に相談した後の対応についてイメージが持てないのだと考えられる。

図表3:職場に相談する抵抗感を高める要因[20代と30‐60代の比較]

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」より筆者作成

さらにいえば、この背景には、先述した社会全体のメンタルヘルス不調への根強い偏見や、会社の対応への不信感があるだろう。若手であってもこのような社会通念を内面化し、さらに若手特有の事情でその影響が強くなっていると考えられる。

メンタルヘルス不調を相談した後の職場の対応は、以前より改善されている

では実際、メンタルヘルス不調を相談した後の職場の対応はどうであろうか。

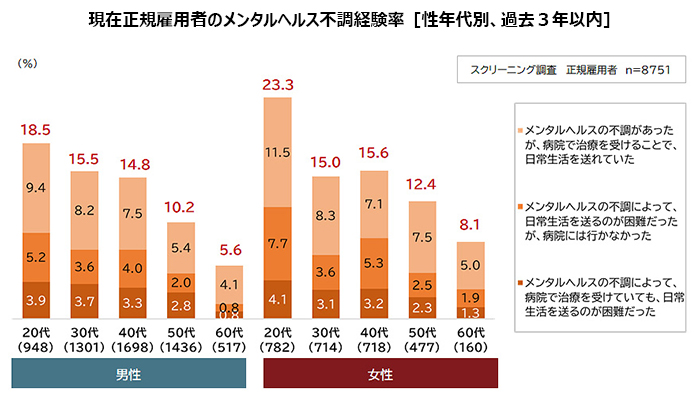

職場に相談したメンタルヘルス不調経験者に、相談後に職場から受けた対応を尋ねると、約8割が「相談に乗る」「業務の負担を軽くしてもらう」「医療機関の受診を勧められる」といった支援的な対応を受けていた(図表4)。35.8%は非協力的な対応を受けていたが、コミュニケーション上の問題が多く、「希望した対応を許可してもらえない」「退職を促される」といった具体的な対応は各1割未満にとどまった。

図表4:メンタルヘルス不調を相談した後の職場の対応

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」

メンタルヘルス関連の法整備が進んだ結果、不適切な対応は職場側の法的リスク(安全配慮義務違反など)になる。そのため、過去には行われていたメンタルヘルス不調者への退職の促しや昇進昇格候補からの除外といった会社の対応は是正され、今では多くの職場がメンタルヘルス相談に支援的な対応をとっていることが確認された。管理職のメンタルヘルス対応に対する意識も高く、6~7割が支援的対応や公平な評価・処遇を心がけているとした。毎年のストレスチェックの実施が、このような意識を高めている。

現状を踏まえると、メンタルヘルス不調者にとって、職場に相談することのデメリットは減少し、メリットが大きくなってきたといえる。実際、職場にメンタルヘルス不調を相談した人の6割は症状が解消または改善し、相談しなかった人(退職者は除く)よりも15ポイント多かった。

また、仕事が原因のメンタルヘルス不調に関しては、医療受診よりも職場に相談するほうが症状改善の効果が大きかった。ストレスの原因は業務や人間関係の問題が多く、職場の協力があれば解決する場合も多いからだと考えられる。ところが、医療受診ハードルが低下した現在、メンタルヘルス不調経験者の医療受診率(49.3%)は、職場への相談率(46.1%)を上回っていた。職場への相談は見直されてよいところに来ていると考えられる。

メンタルヘルス対策の最後の障壁-本当の「早期発見・早期対応」を実現するには

このように、メンタルヘルス対策は進んでいるにもかかわらず、「早期発見・早期対応」が実現されないのは、従業員、特に20代若手社員がそのことを「よく知らない」からである。

このことから、「早期発見・早期対応」を実現しメンタルヘルス不調者を減らすためには、ストレスチェックや相談窓口の設置、安全配慮義務の実施などの、法的に義務化された対応だけでは不十分であることが分かる。従業員に対して、自社はメンタルヘルス不調者への適切な支援および公平な評価・処遇を行うことを発信することが必要である。

その際のポイントとしては、職場にメンタルヘルス不調を相談することへの抵抗感の原因に、的確にアプローチすることが重要である。「重症化する前に早めに相談してください」「必ず話を聞きます」といったあいまいな情報では、「きれいごとを言っているのだろう」と聞き流されかねない。例えば、管理職にどのようなメンタルヘルス教育をしているのか、相談したら人事評価や昇進昇格にどのように影響するのか、守秘義務はどこまで守られるのか、仮に休職したら復職後にどのような支援があるのか、どれくらい業務負荷軽減などの要望を聞いてもらえるのかなど、従業員が抱く疑念に対し具体例を交えて答えることが効果的だろう。

実際に、セルフケア研修や社内広報、職場環境改善ワークショップなどで一般従業員の啓発をしている職場では、メンタルヘルス不調を相談した後の職場の対応のイメージが浸透し、相談の抵抗感も低かった。また、育児・介護との両立支援など、日頃から従業員の個別事情に配慮し公平な評価を行っている職場では、相談による評価低下の不安が少ない傾向もあった。新人研修で人事から話をする、Q&Aリストを載せた資料を配る、管理職に定例会議で説明してもらうなど、手間と予算をかけなくても明日からすぐできる取り組みである。

メンタルヘルス不調はありふれた身近な疾患である。精神障害者の雇用や病気治療と仕事の両立支援が進む昨今、メンタルヘルス不調への対応をオープンに語ることは、理解ある職場という印象を与え、従業員を惹きつけることにもつながるのではないだろうか。

まとめ

本コラムでは、20代若手社員のメンタルヘルス不調が増えている要因を明らかにするために、若手でもいまだに高い職場への相談ハードルについて見てきた。本コラムのポイントは以下の通りである。

・20代若手社員のメンタルヘルス不調が増加する一因として、若手においても職場にメンタルヘルス不調の相談をできず症状が悪化する実態がある。メンタルヘルス不調に陥った若手の7割が職場への相談に抵抗があったとし、他年代より高かった。

・若手が職場にメンタルヘルス不調を相談することへの抵抗感が強い原因は、相談により自身の評価・評判が低下する懸念が強いことや、相談後の職場の対応について知る機会が乏しいことがある。

・しかし、職場に相談したメンタルヘルス不調者の8割が支援的な対応を受けている。職場相談の症状改善効果は医療受診よりも高い。

・職場は従業員に、自社はメンタルヘルス不調者への支援および公平な評価・処遇を行うことを発信し、本当のメンタルヘルス不調の「早期発見・早期対応」を実現する必要がある。

本コラムが、職場のメンタルヘルス対策について考える一助となれば幸いである。

このコラムから学ぶ、

人事が知っておきたいワード

- ストレスチェック

- ストレスチェックとは、労働者の心理的なストレスの状態を把握するための検査。日本では、2015年12月に「労働安全衛生法」が改正され、従業員50人以上の事業所に対してストレスチェックの実施が義務付けられた。

- ※このテキストは生成AIによるものです。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます

![図表2:職場にメンタルヘルス不調を相談・報告することへの抵抗感[全体、年代別]](/assets/individual/thinktank/assets/20250306_young-mental-health-column2_02.jpg)

![図表3:職場に相談する抵抗感を高める要因[20代と30‐60代の比較]](/assets/individual/thinktank/assets/20250306_young-mental-health-column2_03.jpg)