「長時間労働をやめよう」というスローガンは、日本の雇用社会を語る上であらゆる場面でずっと指摘されてきた、古くて新しい課題です。課題には一定の共通認識があるのにも関わらず、なぜ現実は変わっていかないのでしょうか。その理由の一つに、長時間労働の「原因」の側にコンセンサスが欠如していることがあります。具体的に長時間労働を是正しようとするとき、経営、管理職、現場と、それぞれの立場で意見がしばしば食い違います。「とにかく業務量が多すぎる」という従業員や管理職に対し、「現場はいつも忙しいと言う」とボヤく経営陣、といった対立はしばしば目にするところです。

いま必要なのは、職場で起こっている残業発生のメカニズムについてのエビデンスに基づいた冷静な分析です。我々パーソル総合研究所では昨年より、立教大学・中原淳氏とともに「職場においてなぜ残業が発生するのか」というメカニズムを探求し調査を重ねてきました。

調査データから導かれた発見を整理すると、長時間労働の習慣は、「集中」「感染」「麻痺」「遺伝」という4つの主要メカニズムによって、組織的に「学習」され、世代を超えて「継承」されてきています。「業務量の多さ」や「個人の仕事の早さ」といった独立の原因にフォーカスしている限り、このメカニズムそのものを解除することはできません。組織内に相互浸透し長く蓄積されたものであり、人が入れ替わっても継承されていく、組織に蓄積された効果です。では、そのメカニズムをひとつずつ説明していきましょう。

1.残業は「集中」する

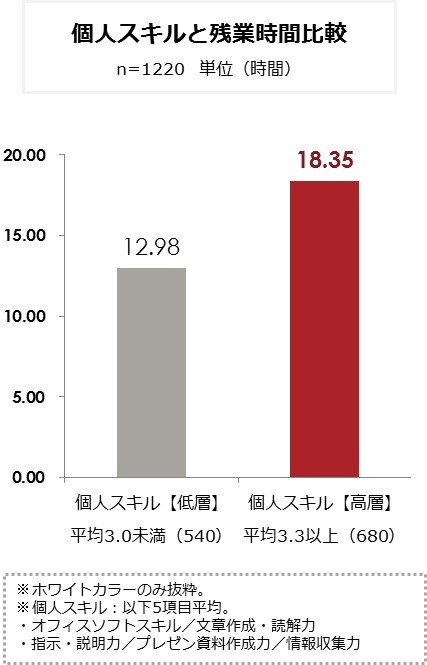

1点目は、残業は、ある特定の優秀層に「集中」する傾向があり、それが強まっている傾向がある、ということです。個人の業務スキル(オフィスソフトや情報検索スキルなど)を高い層/低い層で分けて差を見ると、明らかにスキルの高い従業員に残業が集中しています。

これには、マネジャーによるジョブ・アサインメントが大きく関連します。マネジメント層にアサインメントについて尋ねると、「優秀な部下に優先して仕事を割り振る」という回答が6割を越えています。これは一見当たり前のマネジメント行動に見えるかもしれませんが、成果主義が広まっていった2000年代に入り、この傾向が高まっていることが確認されています(労働政策研究・研修機構,2006)。つまり、長期的な「育成」のウェイトを下げ、短期的な「成果」を追うためは、「今すでに」優秀なメンバーを中心にジョブ・アサインするのが効率的、ということです。従業員視点で見れば、働く個人が残業を減らすために独力でスキルを上げる努力をしても、職場では、スキルを上げた個人にすぐに業務がふってくる構造になっているということです。

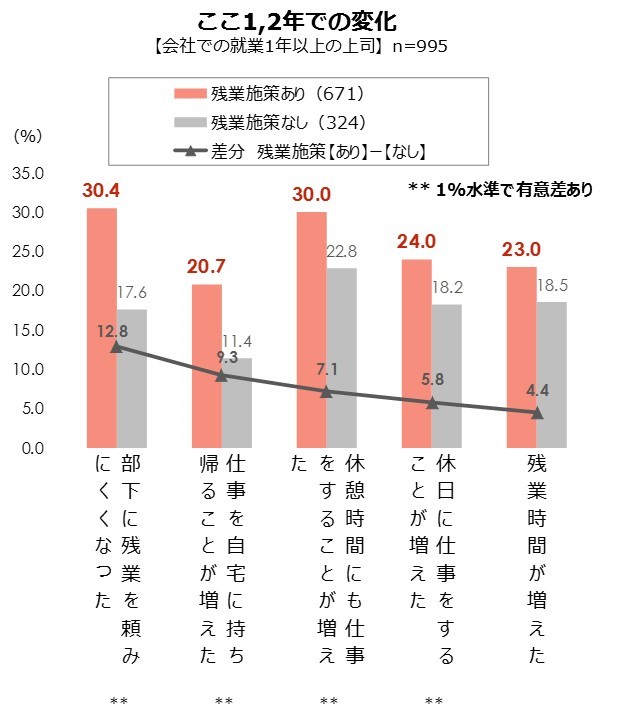

また、ここ数年の特色として指摘できるのは、「管理職への業務集中」です。働き方改革で残業対策を行っている企業の上司層でここ数年「部下に残業を頼みにくくなった」「仕事を自宅に持ち帰ることが増えた」などの変化が大きく、残業施策のしわ寄せが上司への業務集中につながっていることが明らかになっています。どうやら、多くの矢継ぎ早に行われてきた「働き方改革」で中間管理職の過剰負荷、という問題が助長されているようです。

2. 残業は「感染」する

2点目は、残業は「感染」する、という特性です。我々が聴取した数十の組織特性・風土特性の中で、最も残業時間を増やしていた組織要因は「周りの人が働いていると帰りにくい雰囲気」でした。しばしば残業要因として指摘される「過剰品質の追求」や「意思決定に根回しが必要」といった組織要因よりも、この「帰りにくい同調圧力」が最も残業に影響していました。また、この「帰りにくさ」は、若年層ほど感じやすく、20代は50代の1.7-1.9倍、帰りにくさを感じており、さらに上司の残業時間が長くなればなるほど部下の帰りにくさは増すことも明らかになっています。先述したとおり、働き方改革で中間管理職の業務量が増えてしまうと、周囲のメンバーに帰りにくい雰囲気を「感染」させてしまう、という相乗効果の恐れがあります。

3. 残業は「麻痺」させる

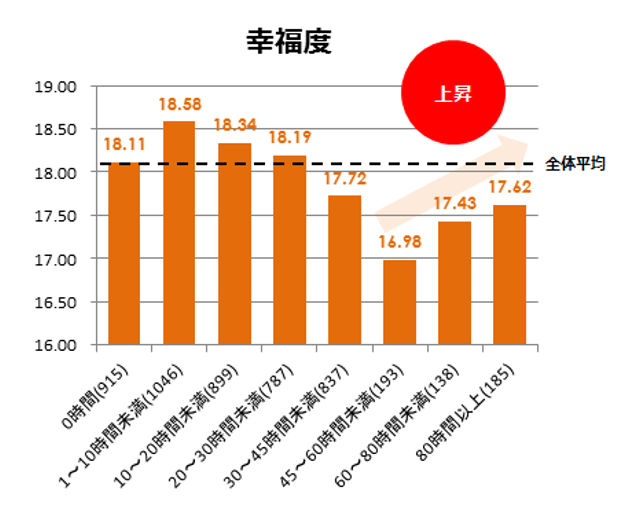

3点目として、これまでの調査で我々にとっても最も仮説外の発見だったのは、残業時間が60時間以上、つまり相当な過剰労働をしている層で、主観的な幸福度・会社満足度などの「上昇」が見られたことです。

ここでいう幸福度は、社会心理学の幸福感の研究において多く用いられているエド・ディーナーの尺度を使用して指数化したものです(Diener etc.1985)。残業時間が増えるほど幸福感は(ある意味で順当に)下がっていっていますが、月60時間を越えるほどの過剰な残業となると、幸福感を感じている層が微増しています。また、幸福感だけではなく、会社満足度、ワークエンゲージメントにも同様の数値の動きが見られました。平たく言い換えれば、過剰労働層には「たくさん残業しているけれど、満足度も、やる気もあって、幸福感を感じている」層が少なくない割合で存在するということです。

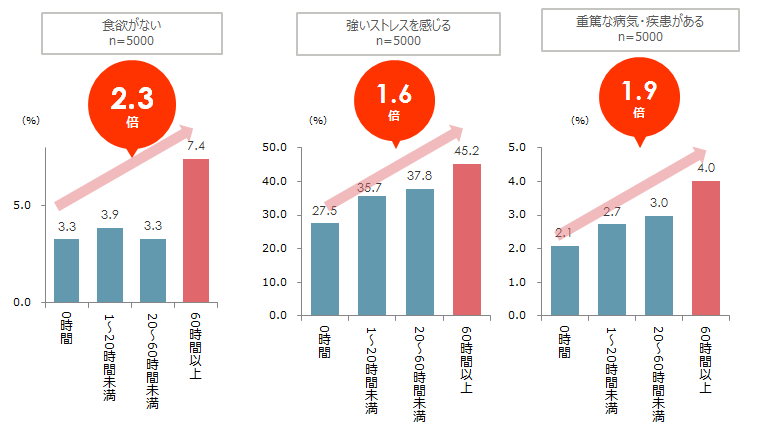

しかし、こうした長時間残業が健康リスクを顕著に高めることは、脳科学を中心とした多くの先行研究でも指摘され、コンセンサスが形成されています。(岩崎,2008)。我々の調査においても、残業無しの層と比べると、食欲減退・重篤な病気・ストレスを抱えるリスクが1.6倍-2.3倍になることも同時に明らかになっています。

ここで言う「麻痺」とは、月に60時間を越えるような超・長時間労働をしているグループの中で、ストレスや健康上のリスクを抱えているにも関わらず、それでも主観的な幸福感・満足感が高まっているという現象です。客観的に見ると、就業状況と価値認識が不整合になっているように見え、一貫した解釈が難しくなってしまいます。

この幸福感上昇の背景にはなにがあるでしょうか。我々の分析から抜粋すると、「一致団結した雰囲気があり、終身雇用の傾向が強い組織」の中において、「出世の見込みがある」個人がこの主観的な幸福度を高めていました。つまり、「この組織の中で出世できる」という期待を抱きながら過剰な残業をしている従業員は、心理的には満足度高く働きながら、病気・精神疾患・休職等につながるリスクを蓄積していっているということになります。企業側が「本人にやる気があるならいいじゃないか」といった態度でこうした状況を放置するのは本人にも社会責任の面でも避けるべきです。

また、こうした長時間労働のリスクを議論するとき、「若い頃は多少無理しないと成長しない」という残業成長論も異口同音に様々なところで聞かれる意見です。しかし、この意見についても疑問符がつきます。我々の別の調査(※2)では、残業60時間以上の従業員は、仕事量はこなしているものの、「上司や同僚からのフィードバック機会」、「内省化機会」「職場外学習の機会」といった成長機会が大きく損なわれることが明らかになっています。残業の「量」を追いかける成長・育成観では、質のよい成長につながるとは言い難く、健康を害すリスクを負ってまで過剰な労働量を追いかけるのは個人としても避けるべきでしょう。

4. 残業は「遺伝」する

メカニズムの4点目は、残業習慣が、上司から部下へと「遺伝」する、という点です。

どんな上司属性が最も部下の残業を増やしているかを分析したところ、最も増やしていたのは「若いころ、残業をたくさんしていた」という上司の過去経験でした。今でこそワーク・ライフ・バランスは誰もが知るスローガンですが、現在上司層にあたる層が新卒時には、終電帰り、タクシー帰りが当たり前の世代。こうした経験が「武勇伝」として部下に語られることも多く見られます。データを見ても、新卒入社時に「残業が当たり前の雰囲気だった」「終電まで残ることが多かった」といったことを経験した上司は、現在、部下に多くの残業をさせる上司になっていました。

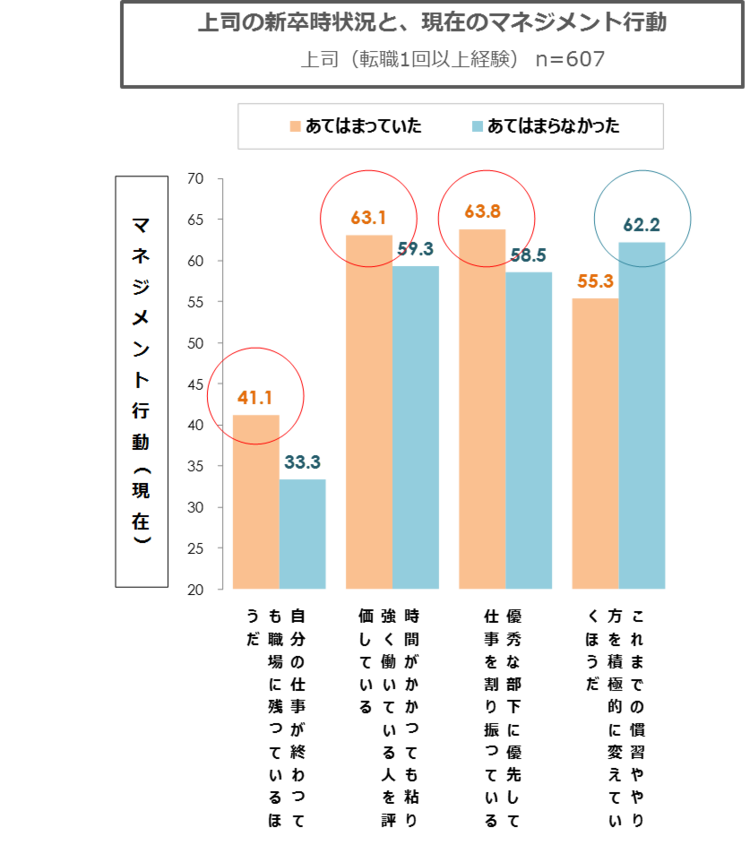

より詳細な行動レベルで見ても、新卒時に残業文化に染まった上司は、「時間をかけて仕事をする部下を評価する」「自分の仕事が終わっても職場に残る」「これまでの慣習ややり方に固執する」といったマネジメント行動をする傾向が強くなっていました。こうした行動によって、部下の残業時間が長くなっているようです。

さらに興味深いのは、こうした傾向は、新卒時の組織だけでなく、転職した先の組織でも消えずに残っていたことです。上の分析も、「転職経験のある上司」に絞って分析しています。つまり、日本企業の残業体質は、上司-部下間という「世代」だけではなく、「組織」をもまたいで受け継がれているということです。

5.職種ごとの特徴

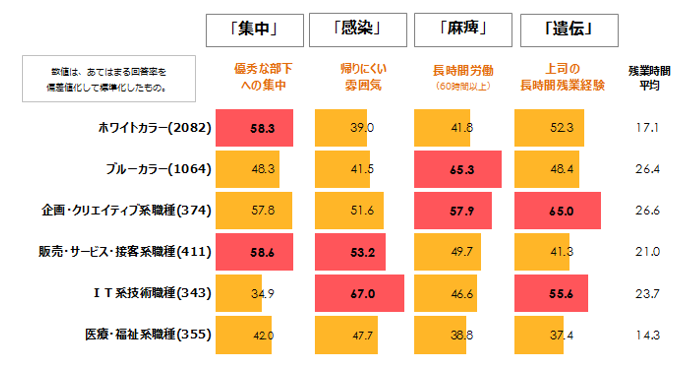

メカニズムを4つに整理して説明してきました。これらの特徴は、職種によって違いがあります。それぞれのメカニズムの代表的なデータをわかりやすいよう偏差値化して比較しました。

これを見ると、ホワイトカラーは「集中」が、システムエンジニアやプログラマのようなIT系技術職は「感染」が強くみられます。ブルーカラーは「麻痺」につながる60時間以上の超長時間労働者が多く、「遺伝」を導く上司の長時間労働経験は、企画・クリエイティブ系の職種に多いようです。このように職種によって起こりやすいメカニズムには濃淡が見られており、画一的な対策をとるだけでは限界があります。

6.残業の「組織学習」を解除するため、コンディションを把握せよ

ここまで述べてきた残業のメカニズム、「集中」「感染」「麻痺」「遺伝」をトータルで考えると、残業習慣が「組織学習」されている、ということが言えます。「集中」「感染」によって発生した残業は、過度になると「麻痺」の可能性が高まり、自発的な残業を招きます。残業経験は積み重なり、「遺伝」によって世代と組織をまたいで継承されていきます。それぞれのメカニズムは相反するものではなく組織レベルと個人レベル、世代レベルで強化し合っています。

個人が身につけてしまった習慣が、組織に共有され、広がり、定着し、また個人に影響を与える、これが「組織学習」であることで重要なのは、組織から人が入れ替わっても、この学習効果が組織内に残り続けるということです。「学習」とは、多くの場合、やれなかったことができるようになる、新たな知識を蓄えていくといった前向きなプロセスに使われる言葉ですが、ここではいわば「負の組織学習」が行われています。この温存の構造に対して、「お前が悪い」と誰かを指弾することや、「意識を変えるべき」と抽象的な次元で議論することはほとんど意味をなさないでしょう。

現在、企業で行われている残業施策の取り組みの多くが、主に「勤怠時間」ないし「売上高」などの表面的な数値変化によって効果が測られてしまっています。ここまで議論してきたことを踏まえると、この取組は大きな不足です。真に「働き方」を変えるためには、こうした組織内メカニズムが解除される必要があり、そのプロセスをオミットして「平均労働時間」「時間あたり成果」だけ追いかけると、どこかに必ず歪みが生まれます。

まず必要なのは、「自分たちの組織がどういったコンディションにあるのか」をサーベイやヒアリングの現場レベルで把握し、トレースすることでしょう。「組織内」のメカニズムが自分たちの職場でどうなっているかを正確に把握し、組織状態に即したメカニズム解除の方策を練っていくことです。「集中」も「感染」も、平均値された残業時間からはわかりません。残業時間は組織の様子を表すものでも働き方を示すものでもなく、単なる透明な数値です。まずは、組織別の長時間労働の要因を探り、どういったメカニズムで長時間労働が起こっており、温存されてきた学習メカニズムを断ち切っていく作業が必須となるはずです。

■参考文献

Ed Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen and Sharon Griffin,1985,”the Journal of Personality

Assessment”.

岩崎健,2008,「長時間労働と健康問題研究の到達点と今後の課題」,日本労働研究雑誌50(6),労働政策研究・研修機構

独立行政法人

労働政策研究・研修機構,2006, 「労働政策研究報告書 No.49 変革期の勤労者意識」

調査概要

| パーソル総合研究所/中原淳(2017-8)「長時間労働に関する実態調査(第一回・第二回共通)」 | |

|---|---|

| 調査方法 | 調査会社モニターを用いたインターネット調査 |

| 調査協力者 | 全国20~59歳の正社員 ※企業規模10名未満は除外 |

| 調査対象人数 | 6,000人(上司層1000人、メンバー層5000人) 合計12,000人 |

| 調査期間 | 第一回調査:2017年9月 第二回調査:2018年3月 ※第一回と第二回は別サンプルでの調査実施 |

| 調査実施主体 | パーソル総合研究所/中原淳 |

※引用いただく際は出所を明示してください。

出所の記載例:パーソル総合研究所・中原淳(2017-8)「長時間労働に関する実態調査(第一回・第二回共通)」

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます