機関誌HITO VOL.10

全員を光らせろ!~タレントマネジメントの潮流~

「タレントマネジメント」という言葉はもともと1997年の、マッキンゼーによる「War for Talent」の出版以降、主に実務家の世界で一般化してきた言葉であり、いまだ学術研究の場でその対象、手法、効果などに一定の定義が確立されているとは言い難い。一方、実務家間における一般的理解は、欧米企業に端を発した「育成と活用、リテンションを通じて『優秀な人材』に自社の発展・成長に継続的に貢献してもらうための企業・人事の活動」 である。すなわち、リーダーとしてのポテンシャルがある人材を特定し、ストレッチアサインメントや育成投資の優先配分により、チャンスと成長の機会を提供して、高いエンゲージメントを実現しながら彼らの最大限の貢献を引き出すというものであった。しかし、そうした「タレントマネジメント」のスタイルが、ここ数年、日本企業において徐々に変化しているのではないか。そう考え、今回、機関誌HITO編集部では、約4年ぶりに「タレントマネジメント」を特集した。

変わりつつある「タレントマネジメント」

インターネット環境の一般化による情報伝播のさらなる高速化や、あらゆる産業におけるボーダーレスの競争の激化などから商品寿命は短命化の一途をたどり、商品開発やマーケティングにおいては競争優位確立のための非連続の飛躍が企業に常に求められるようになった。そうした中、過去の成功を支えた知識やスキルを基準にした評価の枠組みでは特定し得ない「イノベーション人材」の育成・確保が、より重要性を増してきている。

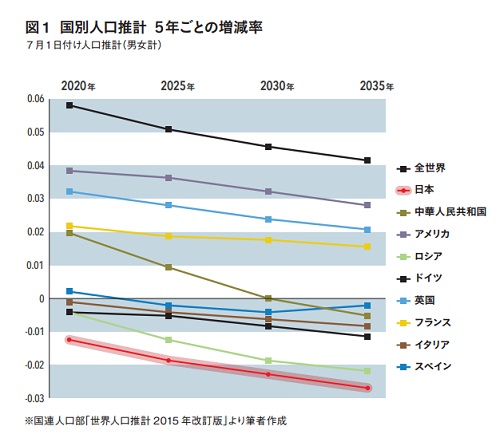

さらに、労働力不足が日本企業のタレントマネジメントの在り方に影響を与えている。前回タレントマネジメントをテーマにした約4年前、今日のような人手不足感はまだ市場を覆ってはいなかった。しかし、図1をご覧いただいてお分かりの通り、先進国の中でも日本の人口減少率は突出しているだけでなく、若年労働人口の比率の低下も顕著になってきている。前述のような競争環境の変化の中、いかに今いる社員に高いモチベーションを持って、イノベーティブに戦略的課題に挑戦し続けてもらうかが喫緊の課題となっている。今回のサーベイにおいても、過去業績だけに依拠するのではなく、将来の貢献可能性を測るコンピテンシーの導入や市場価値を測る外部アセスメントの導入、そして過去の業務ノウハウやプロセスを押し付けるのではない、「個のエンゲージメント」を引き出す仕組みが、日本企業のタレントマネジメントの特徴として認められる。

全社員型かつ個のマネジメントの先にあるもの

米国人材開発機構(ATD)「タレントマネジメントの定義2009年」によれば、タレントマネジメントとは「ビジネスの目標達成に必要な人材の採用、開発、配置の統合的プロセスを通じて、職場風土、組織への帰属意識、業務遂行能力、将来性の構築により組織が短期的、長期的成果を目指すことを可能とする人的資本を最大化する総合的な営みである」(筆者訳)と定義されている。

今回、我々は「全員を光らせろ!」というテーマで、タレントマネジメントが一部の優秀者のためではなく、現代の経営環境における競争優位性を維持するため、「今いる社員全員」を対象とするものに変化してきている、と論じた。しかし、もし企業が中長期的な成果を求めて「タレントマネジメント」を推し進めるなら、「今いる社員のみ」を「タレント」と捉える見方をさらに広げ、人財マーケットに存在するすべての個人を「自社で働く可能性のあるタレント」と定義する時代がそう遠くない将来にやってくるのではないだろうか。いまだ職能的・年次運用から脱却できない日本企業にとっては制約の多い採用までも含めた「タレントマネジメント」、それこそがATDのいうところの「統合」でもある。

「適材適所」とは社内にいる人材の能力の総和で戦い続けることであるのに対し、「適所適材」とは戦略実現に求められる組織能力構築に必要な組織や職務を定義し、そこに内外から人材を適用することである。競争相手が職務主義に基づき、既に「適所適材」を実現しようとしつつある中、どちらが日本企業の行き着くべき先かは明らかであろう。

今回の取材では、企業の人事の担当者から次のような単語をよく耳にした。「キャリア自立」「社員のキャリアに対するオーナーシップ」「会社による必要条件の提示と個人のキャリアに対する自己責任」等々。一昔前、これらは職能資格の雇用制度を維持しながらも、低成長の時代に社員を支えきれなくなることを危惧する企業の自己保身を意味する言葉だったが、現在は目まぐるしく変化する経営環境の下、競争優位を確立するための戦略用語として使われているように思われる。

個人は自らのキャリアにオーナーシップを持って弛まぬ能力開発を行い、企業は外部労働市場をもシームレスに人財マーケットと捉え、職務主義に基づく採用も含めたタレントマネジメントを行う時代。それこそが2012年の機関誌HITO「タレントマネジメントの未来」で定義したタレントマネジメント2・0に続くタレントマネジメント3・0の世界なのである。

執筆者紹介

エグゼクティブ フェロー

櫻井 功 Isao Sakurai

日本の大手都市銀行において営業・人事・海外部門合わせ17年間勤務したのち、ゼネラルエレクトリック、シスコシステムズ、HSBC、すかいらーくの人事リーダーポジションを歴任。経営のパートナーとして、戦略的人事サポートを提供してきた。

2016年5月からはパーソル総合研究所の副社長兼シンクタンク本部長として人と組織に関する調査研究や発信を担当。その後、工機ホールディングス株式会社の常務執行役 Chief Human Resources Officerを経て、現在は株式会社ADK ホールディングスの執行役員 グループ CHROを務める傍ら、パーソル総合研究所のエグゼクティブ フェローとして活動中。

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます