<要旨>

日本企業がトランスナショナル企業になるために、日本型人材マネジメントの何を変え、何を残せば良いのだろうか?

前回に引き続き、人材マネジメントにおけるコアとは

何かという議論について、今回は「育成・配置」、「評価・処遇」の領域から探ることとする。

育成・配置におけるコアとは

(1)労働市場の成熟度と自社の経営戦略を基点にして、「人材育成/外部採用」を位置付ける。

(2)組織階層別のHR関与度

(入社初期層とマネジメント層への関与度が高く、ミドル層への関与度は低い)

(1)労働市場の成熟度と自社の経営戦略を基点として「人材育成/外部採用」を位置付ける。

ビジネス成長を意味する「growth」と組織求心力を意味する「engagement」のトレードオフをいかに乗り越え、両立させるか。これは日本企業、外資企業という垣根を越えたグローバルな経営課題である。その課題を克服し、グローバルに躍進するために必要な人材育成を検討する視点として重要なのは、「人材の外部調達可能性」と「求める人材特性」である。

これまで日本的雇用慣行によって、多くの日本企業は人材を内部育成しており、外部労働市場は未成熟な状況にあった。しかし、経営のグローバル化によって、アクセスできる労働市場は格段に広がり、企業は人材の外部調達がしやすい状況に置かれると予想できる。しかし、「人材の外部調達可能性」は労働市場のコンディション(成熟度)以外にも、ビジネスモデル、業界特殊性、業界・ビジネスの発展段階など様々な要因によって規定されるものである。つまり、一概に経営のグローバル化が人材の外部調達可能性を高めるわけではない。

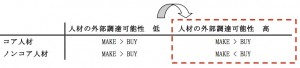

また、「求める人材特性」によっても、内部育成(MAKE)と外部調達(BUY)の比較検討は異なる。内部資源を活かして事業の中核を担うコア人材の登用については内部育成を重視する傾向がある。一方、事業の周辺業務を担当するノンコア人材については、外部から採用する動きが強まっている。

したがって、「人材の外部調達可能性」と「求める人材特性」を基点にして、「人材育成/外部採用」を位置付けることがトランスナショナル企業における育成面でのコアである。

(2)組織階層別のHR関与度

(入社初期層とマネジメント層への関与度が高く、ミドル層への関与度は低い)

人材育成する上では、入社初期層やマネジメント層に対するHR部門の関与度が高いことがコアとして挙げられる。反対に、ミドル層への関与度は総じて低い傾向にある。ミドルに対する人事部門の関与度は、個人の専門性や現場マネジメントの意向を尊重する意図があり、敢えて低めに設定している。配置などは基本的に現場に任せるが、置かれている状況によってその関与度は異なる。具体的には、emerging

leader(次世代経営候補)やblocker(下からの昇進を阻止するタイプ)への関与度は高いが、solid performer(under

performer)への関与度は低い。

・emerging leaderは、次世代経営幹部生として選抜トレーニングや海外駐在などストレッチされたアサインメントを行う。

・blockerは、組織の健全な成長を阻害する恐れがあるため、PIP(Performance

Improvement Program)を実施するなどして、組織からの退職を促す場合がある。

・solid

performerはblockerになる前に手を打つ必要があるが、HR部門としての関与度は総じて低い。

評価・処遇におけるコアとは

(1)個人の評価・処遇には、「パフォーマンス」と「ポテンシャル」を分けて用いる。

(2)ポテンシャルはポストベースの考え方で、ネクストキャリアとしてどこまでのポストが視界に入るかを明らかにするものだという考え。

(3)フェアネスの確保には、オープン性とダイナミクス性(流動性)が重要である。

(1)報酬査定と昇進・配置で「パフォーマンス」と「ポテンシャル」を分ける。

個人を評価・処遇する際に、パフォーマンスとポテンシャルを分けて用いる。報酬査定には「パフォーマンス」を、昇進や配置に関わるタレントビューには「ポテンシャル」を判断基準として用いている。

(2)ポテンシャルはポストベースの考え方で、ネクストキャリアとしてどこまでのポストが視界に入っているのかを明らかにするもの

ビジネスの将来価値を高めるためには、パフォーマンス(過去実績)ではなく、ポテンシャルを見極め、適切な評価・処遇がなされる必要がある。求められるポテンシャルは、組織における2面性(「継続」と「変化」)の影響を受け、各レイヤーで異なる定義ができると考えられる。(※一般的に、下位レイヤーには継続的要素が、上位レイヤーには変化的要素が求められている)

<マネジメントに求められるポテンシャル>

個人視点ではなく、組織視点でパフォーマンス向上に貢献できるか。

<シニアマネジメントに求められるポテンシャル>

ビジネス戦略が立案でき、周囲を巻き込むことができるか。

<エグゼクティブに求められるポテンシャル>

捨てるべきものを見極め、適切に捨てることができるか。

<トップに求められるポテンシャル>

ポジションに溺れずに、実直にビジネスできるか。

(3)「フェアネス(公平性)」の確保には、オープン性とダイナミクス性(流動性)が重要である。

トランスナショナル企業になるためには、評価や処遇における「フェアネス」を意識する必要がある。フェアネスを追求する上で、重要な視点は「オープン性」と「ダイナミクス性」である。

■オープン性:

評価について本人と面談の機会を持ち、適切なフィードバックをする。評価の透明性が増すことで、クローズドな減点評価が消え、マネジメントサイドにも“加点評価しよう”という心理が芽生える。

■ダイナミクス性(流動性):

異動は全て原則公募制を採用するなど個人のキャリア選択機会を確保する。ダイナミクスを確保することで、マネジメントサイドにも健全な緊張感を保ちながらマネジメントする動機づけにつながる。

日時:2012年2月22日(水)18:30~21:00

場所:株式会社インテリジェンスHITO総合研究所 会議室

参加者:

コマツ 常務執行役員

日置政克氏

アジレント・テクノロジー株式会社 取締役 人事・総務部門長 島田智氏

株式会社日本総合研究所 調査部長 チーフエコノミスト 山田久氏

コーチジャパン

ヴァイスプレジデント 人事部 島村隆志氏

株式会社インテリジェンスHITO総合研究所 主席研究員 須東朋広氏

事務局:

株式会社インテリジェンスHITO総合研究所 研究員 田中聡

株式会社インテリジェンスHITO総合研究所 研究員 森安亮介

※肩書きは当時のものです

THEME

注目のテーマ

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます