ミドル・シニア層の課題における企業の重要施策とその具体例

[ 1 ]“非躍進層”にさせないために、 どこで打ち手を講じるか

前掲の「ミドル・シニアの躍進実態調査」では、 働くミドル・シニアの躍進状態について、次の五つのジョブ・パフォーマンス尺度を用いて分析を行った。

①任された役割を果たしている

②担当業務の責任を果たしている

③仕事でパフォーマンスを発揮している

④会社から求められる仕事の成果を出している

⑤仕事の評価に直接影響する活動には関与している

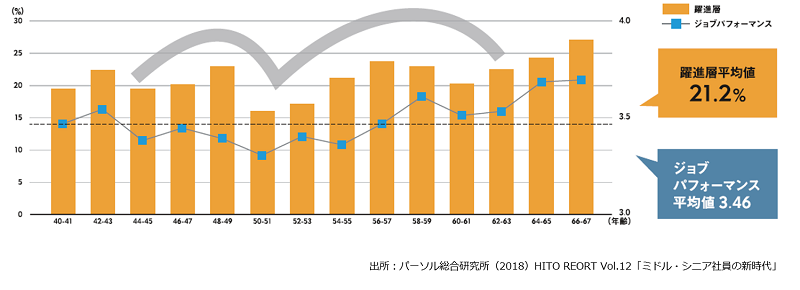

その結果、仕事で高いパフォーマンスを発揮し ている「躍進層」は全体の約 2 割、「中間層」は約 5 割、そして「非躍進層」は約3割という傾向が見られた。

「躍進層」の割合を年齢別に2歳刻みで見ると、 50~51歳で最も落ち込むM字カーブを描くことが分かった[図表 1]。

[図表 1]躍進タイプの構成比×ジョブ・パフォーマンス×年齢

興味深いのは、年齢に比例して躍進層の割合が減り続けるのではなく、52歳以降に反転していく点だ。

つまり、ミドルからシニアへの移行期に谷ができるが、シニア層はどこかで折り合いをつけて自分自身の役割を果たそうとしていることが見て取れる。見方を変えれば、その移行期の前に何らかの打ち手を講じれば、その谷の落ち込みを緩和させることも可能ということになる。

[ 2 ]ミドル・シニアの躍進度を高める上司のマネジメント

では、より多くのミドル・シニア層が躍進する組織をつくるためには、企業としてどのようなことを考えていく必要があるだろうか。

まず、「上司のマネジメント」について、“ミドル・シニアの躍進度を高めていくために”という視点で考えてみよう。

ミドル・シニアの躍進度に影響を与える上司のマネジメント行動としては、調査結果から以 下の点が明らかになっている。

【プラスに働くマネジメント】

◆50代

・定期的に会話をする

・平等に関わる

・責任ある仕事を割り当てる

◆60代

・上司から自己開示する

・仕事ぶりを観察する

◆40代〜60代共通

・仕事の仕方に対する尊重

・裁量の付与【マイナスに働くマネジメント】

◆50代

・上司が社内調整をしてしまう

・上司が好き嫌いによって評価する

◆60代

・特別扱いをする

・課題を明確に指摘する

この調査結果を踏まえると、50代の部下に対しては、責任のある仕事を与えて、やり方はできるだけ本人に任せ、他のメンバーと同じように日々の定期的な会話の中で状況を確認するマネジメントが重要だといえる。

60代の部下に対しては、まず上司自ら自分の考えを発信することが重要であることが分かる。60代になると、上司が年下というケースが多くなる。その関係性において、年齢やこれまでの立場に過剰に配慮したマネジメントは、かえってマイナスの影響を与えるようである。

[ 3 ]ミドル・シニアの「キャリア支援」の狙い

次に、ミドル・シニアの「キャリア支援」について考えてみよう。ミドル・シニアにとって大きな転機になるのが、「出世」に対する意識の変化である。

パーソル総合研究所の「働く1 万人成長実態調査」(2017)によると、「出世したい」割合を、

「出世したいと思わない」割合が上回るタイミングが約42.5歳である。40代前半から中盤にかけて、働く意識に大きな転換点があることがうかがえる。

企業として、この変化の時期に「キャリアについて見つめ直す機会」を付与することは重要である。前掲の「ミドル・シニアの躍進実態調査」結果でも、躍進行動につながるキャリア支援に関して、40代で「キャリアカウンセリング」を行うことはプラスに働くことが確認できた。

逆に、50代 に対する「マネープラン研修」は、躍進行動を阻害している可能性が示唆された。キャリアの終焉をイメージさせる施策ではなく、キャリアを転換していく意識を醸成するほうが効果的であることが確認できた。

[ 4 ]「キャリア支援」に関する企業の取り組み例

ここで、「キャリア支援」に関する企業の取り組みの具体例を紹介しよう。 ある大手メーカーでは、10年ほど前から段階的 に定年延長を開始し、ミドル・シニアの“キャリア自律”支援を中心に置いた、年齢に関わりなく活躍できる組織づくりのプロジェクトに取り組んでいる。

このプロジェクトでは、年齢・性別・学歴・国籍などに関わらない人事制度、役割による評価・処遇の実現、そして“自律型人生設計の奨励”に関する施策を進めている。

自律的な人生設計や仕事設計をドライブさせる上で、研修は大変重要な機会であるという認識の下、「キャリア研修」をまずは40歳と50歳に対して実施。研修プログラムは、キャリアの状況が異なる管理職と一般職に分けて設計し、40歳・50 歳の管理職を対象とする研修からスタートさせた。

組織に大きな影響を与える管理職のマインドチェンジからスタートすることが重要との認識がその背景にある。

特に工夫している点としては、大きな環境変化により今後のキャリアが描きにくくなっている50代の研修の中で、将来起こり得るネガティブな事象(これまでの経験が活かせない役割変更、思いがけない病気やけがなど)にも目を向け、自分自身の今後のキャリアにしっかり向き合ってもらうワークを取り入れていることである。

また、独り善がりのキャリアにならないように、360度評価のフィードバックも併せて行っている。

「キャリア研修」の結果、人事部側には、対象者のキャリア自律の意識が高まっている実感はあるが、製造現場まで含めるとまだ課題があるという認識だ。“研修をやる時間があるなら、現場の仕事を回すのが先決”という声があるのも事実である。

ミドル・シニアの躍進という視点で考えると、 働き方・仕事の進め方・求められる知識やスキルは日進月歩で変わっていることを十分意識する必要がある。それに対応する教育メニューや研修プ

ログラムを導入していくことは今後の課題となっている。

その点を踏まえて、キャリアシフトの流動性を高めていくことには継続して取り組んでいかなければならないと認識している。

ただし、人事にできることには限界がある。常に各社員とコミュニケーションを取っているのは、直属のマネジャーである。やはり、社員のキャリア支援、動機づけのカギを握っているのはマネジャーであり、現場でのコミュニケーションの充実には一層力を入れていく必要があると考えている。

今後に向けて、同社の人事担当の責任者は以下のように語っている。

「制度改革自体はすぐにできるが、運用改革と社員の意識改革は一足飛びにはできない。 5 年、10 年スパンで考えて取り組んでいくべきものだ。会社が主導しなくても、本人とマネジャーが、それぞれの持ち味を活かす形で当たり前のように人材の活性化に取り組んでいる─それこそが目指す姿だと考えている」

ミドル・シニアの躍進に向けた企業の方向性

これまで議論してきた内容を踏まえると、一つのキーワードが浮かび上がってくる。それは、「働きがい」という言葉だ。企業として、ミドル・シニア人材にこれまで以上に躍進してもらうためには、これまでの成功体験に固執せず、“学びほぐし

(アンラーニング)”を行い、柔軟に仕事をシフトしてもらう必要がある。

「昇進・昇格」への期待が薄くなっても、折り合いをつけつつ仕事に向き合ってもらわなければならない。ここでは、「働きがい」を「ワーク・エンゲージメント」という言葉に置き換えて話を進めたい。

「ワーク・エンゲージメント」とは、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態として、「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)の三つがそろった状態と定義される。

つまり、ワーク・エンゲージメントが高い人は、仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て、いきいきとしている状態にあるといえる。

また、「ワーク・エンゲージメント」は、「バーンアウト(燃え尽き)」の対極の概念として位置づけられていることが特徴だ。ミドル・シニア層は、それこそ24時間働くことを厭わず会社に尽くしてきた人が多いのではないだろうか。

そのため、もし「バーンアウト」状態の社員が多いのであれば、「ワーク・エンゲージメント」を高めていく方向に、経営層が明確な意思を示して舵を切っていくことが重要である。

厚生労働省の「令和元年版 労働経済の分析 ─人手不足の下での『働き方』をめぐる課題について─」によると、「ワーク・エンゲージメント」と相関が高い従業員の認識は、「仕事を通じて成長できている」「自己効力感(仕事への自信)が高い」「勤め先企業でどのようにキャリアを築いていくか、キャリア展望が明確になっている」であった※1。

「ワーク・エンゲージメント」が高まると、従業員は成長感を持つことができ、仕事への自信もつき、キャリアの展望も明確になっていく。また、 「ワーク・エンゲージメント」を向上させること は、「職業人生は可能な限り長いほうが望ましい」 と感じる従業員の増加につながるようである※2。

では、「ワーク・エンゲージメント」を高めるためには何が必要だろうか。

松尾

睦氏は、アンラーニング、そして批判的内省を行っている人ほどワーク・エンゲージメントが高いという相関を導き出した※3(松尾・前掲書 65ページの「図表 3 - 6 .アンラーニングの内省・

働きがいモデル」)。

仕事上の信念やルーティンを 変えることは大きなストレスを伴うが、アンラーニングによってポジティブな心理状態をもたらすことが考えられる。

ワーク・エンゲージメントを高めていくためには、経営層が中心となって会社として取り組んでいく必要があるが、その際に、中間管理職、つまり一人ひとりの社員の直属の上司の存在を忘れてはならない。

中間管理職は、経営層のメッセージの媒介者であるのみでなく、社員の要望や期待を直接受け止める立場にある。会社からの期待と社員側の期待がうまくかみ合わなければ、社員が幸せを感じることはなく、ワーク・エンゲージメントは惨憺たるありさまとなる。

「最近、管理職の能力が下がっているのでは?」 といった声を聞くことがあるが、能力が低下したというよりも、管理職のなすべき仕事の難易度が格段に上がっているため管理職が苦労している ─というのが実態であろう。

一人ひとりの部下の異なる志向性と会社からの期待を擦り合わせるのは、並大抵のことではない。

前項でキャリア支援について述べたが、ワーク・エンゲージメントにも「キャリア支援の在り方」の影響は大きい。個々の社員のキャリアに対する思いにきめ細かく対応していくためには、やはり中間管理職の役割が重要である。

仕事の選好性は、永久不変ではなく、経験によって変わり得るものである。これまでの仕事の経歴だけでその後のキャリアを考えていては、広がりが生まれない。部下の表面的な志向や好き嫌いだけで対応してはいけないのである。

もっと、その人の根源的な動機や価値観、これから発揮していくポテンシャルにまで目を向ける必要がある。

経営層は、こうした大変な仕事を担う中間管理職をサポートしていくために、「ワーク・エンゲージメント」の実態を把握し、その実態から見えてくる問題を経営課題として捉え、これに主体的に取り組まなければならない。それによって、人と組織の関係性がより良い状態になり、ミドル・シニアだけではなく全従業員の躍進が進んでいくのではないだろうか。

先に紹介したように、リンダ・グラットン氏は、「豊かさ」や「贅沢さ」という言葉より、「幸せ」 や「再生」という言葉が職業生活の質を評価する基準としてよく用いられるようになると予想した。

あらためて、“働く”ことを通じて、どうすれば “幸せ”を感じることができるのか、個人として・企業として真剣に向き合う必要性が高まっているといえるだろう。

※本稿は、労政時報(第4028号)からの転載記事です。

関連記事

【資料出所・参考文献】

※ 1 厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析─人手不足の下での『働き方』をめぐる課題について─」第Ⅱ部第 3

章27ページの「『働きがい』の高い労働者の主

な仕事に対する認識」

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-2-2-3.pdf

※

2 厚生労働省・前掲「令和元年版 労働経済の分析」第Ⅱ部第 3 章26ページの「『働きがい』と職業人生の長さに関する所感」

※ 3

松尾・前掲書65ページの「図表 3 - 6 .アンラーニングの内省・働きがいモデル」

執筆者紹介

ラーニング事業本部

トレーニングパフォーマンスコンサルタント

西川 敏彦

Toshihiko Nishikawa

大学卒業後、富士ゼロックス総合教育研究所(現 パーソル総合研究所)へ入社し、営業活動を行う。その後、西日本支社へ異動し、営業マネジャーに就任。

同社ビジネスパートナーとして独立し、人材育成に関するコンサルタント業務に従事。

トレーナー業に専念するため復職し、トレーニングパフォーマンスコンサルタントとして現在に至る。

神戸大学大学院経営学研究科(MBA)修了。国家資格 キャリアコンサルタント

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます