企業のシニア人材の現状

2021年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業機会確保が努力義務化された。その背景には、膨れ続ける社会保障関連費と労働人口減少の問題がある。

国立社会保障・ 人口問題研究所が発表した「日本の将来推計人

口」(2017)※ 1を基に推計すると、2030年に日本の人口は 1 億1638万人まで減少し、さらに生産年齢人口は6656万人と総人口の 6 割を切る見込みとなる。

こうした状況下において、国としては、健康

で長く働ける人を増やす政策を今後も推し進めていくであろう。そうすると、企業としても、5 年、10年先を見据えて、シニア層、そしてその予備軍であるミドル層の活性化は避けて通れない大きな課題である。

さて、皆さんの会社・組織ではその準備ができているだろうか。シニア人材に関する課題感や活躍の実態を明らかにするために、パーソル総合研究所ではさまざまな調査を行ってきたが、いずれの調査でもシニア人材の活躍度合いに関する厳しい現状が浮き彫りになっている。

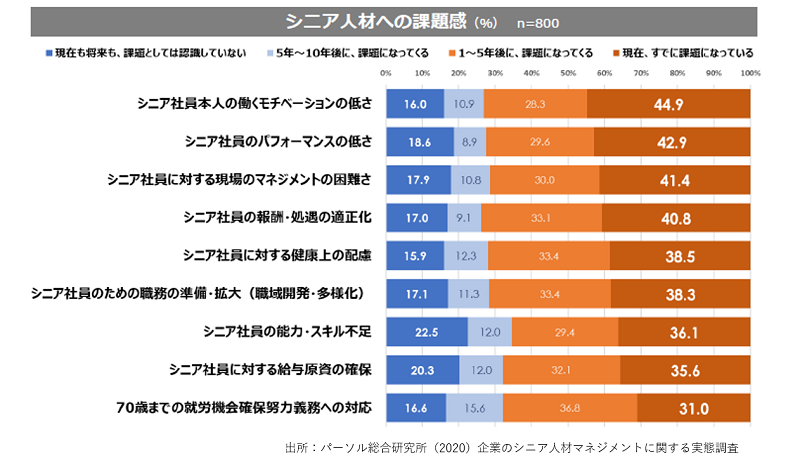

例えば、2020年に実施した「企業のシニア人材マネジメントに関する実態調査」 では、企業の人事戦略・企画を担う部門が認識しているシニア人材の課題として、「モチベーションの低さ」「パフォーマンスの低さ」「マネジメントの困難さ」が上位に挙がっている[図表 1 ]。

[図表 1 ]シニア人材への課題感(n=800)

一方、シニア人材の意識に目を向けてみると、 50代前半は会社への満足度が低い傾向がある。そして、自分自身の「キャリアの終わり」を意識する転換点は約45.5歳であった(パーソル総合研究所、法政大学 石山恒貴研究室共同研究 ミドルからの躍進を探求するプロジェクト「データで見る『働くミドル・シニア躍進の実態』」)。

このような 調査結果の背景には、日本の労働市場の構造的問題や企業のこれまでの人事戦略、また働く人の仕事に対する価値観の変化などが複雑に絡み合っている。一朝一夕に解決できる問題ではないが、だからといって手をこまねいていれば、その傷口は徐々に大きくなって企業・組織をむしばんでいく。

シニアの活性化は、やがてシニアになる若手社員層の問題でもある。モチベーションやパフォーマンスの低いシニアが周りに多くいる職場で、若手が明るい未来を描けるはずがない。本稿では、こうした厳しい状況下で、企業や組織はどのようにミドル(40~54歳)・シニア(55~ 69歳)と向き合っていけばよいかを考えてみたい。

ミドル・シニアを取り巻く環境変化

ミドル・シニアへの影響が大きい環境変化として、平均寿命の延びを挙げることができるだろう。 厚生労働省「令和2年簡易生命表」によると、現在の日本の平均寿命は、女性が87.74歳、男性が81.64歳である※2。

ロンドン・ビジネススクール教授のリンダ・グラットン氏の共著書『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)─100年時代の人生戦略』(東洋経済新報社)によると、今、先進国で生まれる子どもたちは50%を上回る確率で105歳まで生きるといわれている※ 3。

おそらく、現在のミドル・シニア世代の多くは、 現在の平均寿命を超えて長生きする可能性が高い。 この変化は、“働く”ことに及ぼす影響も大きい。つまり、人生における仕事に費やす時間も相対的に延ばさざるを得なくなるということである。

シニア社員からすれば、“ゴールポストを動かされてしまった!”という思いがあるかもしれない。しかしそこはポジティブに捉え、“まだいろいろとできることがある”と考えるように促してみてはどうだろうか。

企業側も、就労期間の長期化を個人の問題として切り離すのではなく、経営上の重要な課題としてしっかりと向き合う時期に来ている。

一方で、この100年で労働市場に存在する職種は大きく変わった。おそらくこの変化は、技術革新やエネルギー・環境問題の深刻化などと相まって、さらに加速度を増していくだろう。ミドル・ シニアが新しい仕事にシフトしていくことを前向きに捉えられるようにサポートしていくことが企業全体の活性化にもつながっていく。

リンダ・グラットン氏は著書『ワーク・シフト─孤独と貧困から自由になる働き方の未来図 〈2025〉』(プレジデント社)で、働き方をシフトしていくために必要な三つの資本を紹介してい る※4。

一つ目は「知的資本」である。これは、知識と知的思考力のことであり、同書では幅広い分野の知識と技術よりも特定の専門分野の知識と技能を高めていくことを推奨している。ただし、気を付けなければならない点として、長い職業人生で特定の分野の専門性だけを高めるのは危険が伴うことも挙げている。

もし、その専門分野が時代遅れ

になってしまったら? もし、その分野の仕事を嫌いになってしまったら?─こういう点も考慮し て「知的資本」を磨いていく必要がある。

二つ目は「人間関係資本」である。これは、人的ネットワークの強さと幅を意味し、同書では多様性のある人的ネットワークを築いていくことを推奨している。

筆者は、さまざまな学びの場で世代を超えた人たちの交流があり、新たな気付きや発想が生まれていくことが今後ますます重要になると考えている。

例えば大学のキャンパスで、40~50代の人が20代の人と雑談をしている。またある授業では、活発なディスカッションが世代を超えて行われている……こんな風景が当たり前になっている状態を想像している。

三つ目は「情緒的資本」である。これは、自分についての理解を深め、自分の行う選択について深く考えること、そして、勇気ある行動を取るために欠かせない強靱な精神を育む能力を指す。

変化の激しい時代に、より厳しい選択を迫られることが増えていくとするならば、この「情緒的資本」

が重みを持つ。ただ、リンダ・グラットン氏は、この資本を強化していくことが最も難しいことかもしれないと語っている。

そして、「豊かさ」や

「贅沢さ」という言葉より、「幸せ」や「再生」という言葉が職業生活の質を評価する基準としてよく用いられるようになると予想している。

社員の世代を問わず、働く環境がじわりじわりと、そして大きく変化していく中で、個人としても組織としても“今から”対応していくことが求められている。次項では、ミドル・シニア層に絞って、今後の対応の方向性を考えてみたい。

ミドル・シニアの意識変革の方向性

パーソル総合研究所では、法政大学大学院政策創造研究科 石山恒貴教授と共同で、ミドル・シニア社員の働き方・就業意識に関する大規模調査 「ミドル・シニアの躍進実態調査」を2017年に実施した。

ミドル・シニアがジョブ・パフォーマンスを高める上で重要と考えられる要因について分析を行ったところ、五つの行動特性が浮かび上がった。

すなわち、①まずやってみる(Proactive)、②仕事を意味づける(Explore)、③年下とうまくやる(Diversity)、④居場所をつくる(Associate)、 ⑤学びを活かす(Learn)である。ここでは、それぞれの頭文字を取って“PEDAL”と呼んでいる

[図表 2 ]。

[図表 2 ]五つの行動特性(PEDAL)がジョブ・パフォーマンスに与える影響

それぞれ興味深い行動特性ではあるが、ここではジョブ・パフォーマンスに最も影響度が高い「学びを活かす(Learn)」に着目する。

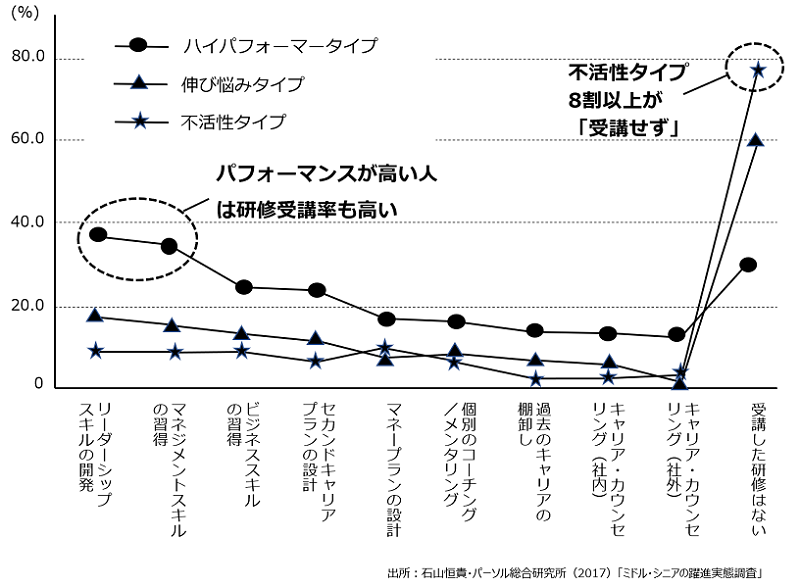

まず、[図表 3 ]をご覧いただきたい。

[図表 3 ]ジョブ・パフォーマンスのタイプ別に見た、過去10年以内に受けた研修

これを見ると、ジョブ・パフォーマンスが低いタイプほど、研修を受講していない傾向がある。 「不活性タイプ」(「まずやってみる」「年下とうまくやる」など、躍進を促す五つの行動特性のいずれも平均を大幅に下回る層)に至っては、実に8割近くがこの10年以内に、[図表 3 ]にある研修等の学びの機会がないとしている。

ただし、研修を受ければよいというものではなく、同調査では、ハイパフォーマータイプ([図表 3 ]の「躍進タイプ」)は研修に意味を見いだしていることが分かっている。

学習する機会があっても、そこから何かを得て役立てようという意欲がなければ、ジョブ・

パフォーマンスは上がっていかないということである。

貴社では、ミドル・シニアに向けた“学び”の機会はどのくらいあるだろうか。また、その“学 び”には、しっかりとした意味づけが行われているだろうか。今後あらためて仕事内容をシフトしていくことが求められるミドル・シニアにこそ、“学び”は重要である。

一方で、ミドル・シニアには“学び”を難しくしている問題がある。これまでの成功体験があるがゆえに新しいことにチャレンジしたがらないというものだ。貴社にも、いわゆる“昔のヒーロー” がいるのではないだろうか。

「昔はトップセールスだったのに、今は全然だな。何を聞いても昔の話しかしないし……」 ミドル・シニアを活性化させていくためには、

こうした“昔のヒーロー”を増やしてはいけない。

そこで重要となってくるのが、アンラーニングという考え方だ。哲学者、評論家である鶴見俊輔氏 は、アンラーニングを「学びほぐし」と訳した※ 5。

“硬直した知識やスキルをほぐして新しく組み立て直す”という意味で、絶妙な訳だといえる。

先ほど、リンダ・グラットン氏は、特定の専門分野の知識と技能を高めていくことを推奨していると述べたが、その道のプロフェッショナルになるためには、自分の型やスタイルをつくり上げなければならない。

しかし、プロフェッショナルで “あり続ける”ためには日々変化する環境への適応

が求められる。

そのため、確立した型やスタイルを壊し、新たな型やスタイルへとつくり直すことが必要となる。つまりアンラーニングができなければ、ミドル・シニアの活性化は難しいということだ。

そこで、次項では、ミドル・シニアのアンラーニングについて掘り下げてみたい。

ミドル・シニアのアンラーニング

ここでは、北海道大学経済学研究院教授の松尾 睦氏の著書『仕事のアンラーニング─働き方 を学びほぐす─』(同文舘出版)※ 6を参考にしながら、ミドル・シニアの活性化とアンラーニングを紐づけて検討していく。

[ 1 ]アンラーニングの定義

松尾氏は、個人レベルのアンラーニングを次のように定義づけている。

個人レベルのアンラーニング=「個人が、自身の知識やスキルを意図的に棄却しながら、新しい知識・スキルを取り入れるプロセス」

またアンラーニングによくある疑問や誤解について、次のように説明している。

① アンラーニングは、偶然ではなく「意図的なプ ロセス」である。

② アンラーニングしても、知識・スキルは消えて しまうわけではない。知識やスキルを使用停止 にするだけであり、必要があれば再度使うことができる。

③ アンラーニングするときには、古い知識・スキルを「捨てる」と同時に、新しい知識・スキル を「取り込む」ことが多い。

まず、松尾教授は、デイビッド・コルブ氏が提唱した経験学習サイクルとアンラーニングの関係について着目した[図表 4 ]。

[図表 4 ] 経験学習サイクルとアンラーニングの関係

経験学習サイクルとアンラーニングの関係

コルブ氏によれば、人は①具体的な経験をし、 ②その内容を内省し(振り返り)、③そこから何らかの教訓を引き出し、④その教訓を次の状況に応用することを学んでいる。アンラーニングとの関係で考えると、②の内省から③教訓を引き出すところが重要である。

深い内省ができれば、アンラーニング(信念やルーティンの変更)が可能となるが、その内省の深さにはレベルがあり、以下の四つのレベルのうち、レベル2~3がアンラーニングには必要である。

【内省の深さ】

・レベル 0 [習慣的行為]:習慣的なスキルに基づいて、無意識的・自動的に仕事をしている

・レベル 1 [理解]:仕事上の目標・方法・アプローチを意識・理解している

・レベル 2 [内省]:仕事上の目標・方法・アプローチを見直し、修正している

・レベル 3 [批判的内省]:自分の中で「当たり 前」となっている信念や前提を根本的に問い直している

ミドル・シニアにとっては、特に批判的内省が難しい。これまでの成功体験が邪魔をして、有能性の罠(コンピテンシー・トラップ)に陥ってしまうためである。

[ 2 ]目標志向とアンラーニングの関係性

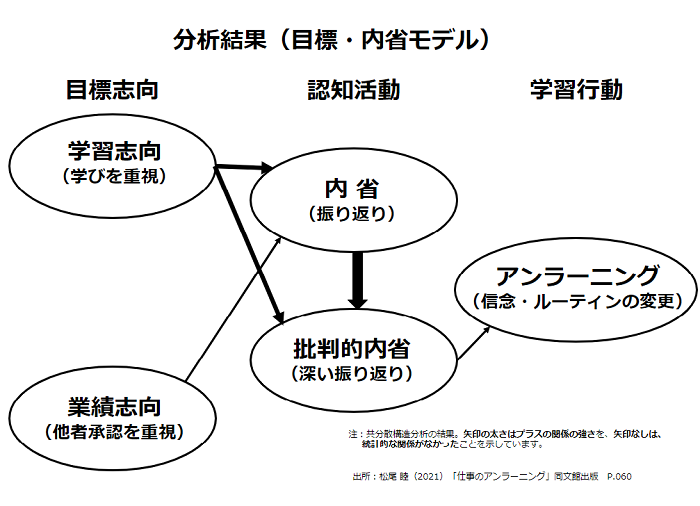

また松尾教授は、目標志向とアンラーニングの関係性についても言及している[図表 5 ]。

[図表 5 ]分析結果(目標・内省モデル)

「目標志向」「認知活動」「学習行動」という3分類の関係性を見てみよう。

まず、学習行動に分類されるアンラーニングと

認知活動に分類される「批判的内省」は相関がある。

そして「内省」は、アンラーニングに直接的な影響を与えてはいないが、「批判的内省」を媒介にしてアンラーニングを促している。

ミドル・シニアは、いきなり批判的内省を行うことは難しいので、まずは内省(仕事上の目標・方法・アプローチの見直し、修正)から意識して取り組むことが必要であろう。

そして注目すべきは、目標志向に分類される「学習志向」のほうが、「業績志向」より内省を介してアンラーニングにつながる影響が大きいことである。

「学習志向」とは「自分の能力を高め、学ぶこと」を重視する目標志向であり、「業績志向」とは

「他者から承認され、高い評判を得ること」を重視する目標志向である。

さて、皆さんの職場では、ミドル・シニアに対して「業績志向」だけを重視して推奨するようなバイアス(思い込み、偏見)が生じてはいないだろうか。

例えば、「経験のあるAさんには、特に新しいやり方やチャレンジは求めずに、任せた仕事

の成果だけを認めてあげるほうが、モチベーションを高めてもらえるだろう」といったように。

もちろん、ミドル・シニアにも個性があるので、一人ひとりの価値観や状況に合わせて丁寧に対応していくことが必要である。ただ、このようなバイアスによってミドル・シニアのアンラーニングが阻害されていることはないか、振り返って確認 することが重要だ。ただでさえアンラーニングが難しいミドル・シニアに対して、いかに「学習志向」を高めることができるのか、本人任せにせず、組織としても考えていくことは、多くの企業にとって喫緊の課題である。

関連記事

ミドル・シニアの学習志向を高め意識変革を遂げるために企業がするべきこと

【資料出所・参考文献】

※ 1 総務省統計局「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(2017)

※ 2 厚生労働省「令和 2 年簡易生命表」

※

3 リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット(池村千秋訳)『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)─100年時代の人生戦略』(東洋経済新報社、2016年)

※

4 リンダ・グラットン(池村千秋訳)『ワーク・シフト─孤独と貧困から自由になる働き方の未来図〈2025〉』(プレジデント社、2012年)

※

5 鶴見俊輔『学ぶとは何だろうか 鶴見俊輔座談』(晶文社、1996年)

※ 6 松尾 睦『仕事のアンラーニング─働き方を学びほぐす─』(同文舘出版、2021年)

執筆者紹介

ラーニング事業本部

トレーニングパフォーマンスコンサルタント

西川 敏彦

Toshihiko Nishikawa

大学卒業後、富士ゼロックス総合教育研究所(現 パーソル総合研究所)へ入社し、営業活動を行う。その後、西日本支社へ異動し、営業マネジャーに就任。

同社ビジネスパートナーとして独立し、人材育成に関するコンサルタント業務に従事。

トレーナー業に専念するため復職し、トレーニングパフォーマンスコンサルタントとして現在に至る。

神戸大学大学院経営学研究科(MBA)修了。国家資格 キャリアコンサルタント

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます