人事制度改革の光と影

業績の低迷・悪化、競争環境の激化など様々な要因によって、多くの企業で組織機構改革や人事制度改革が行われている。特に報酬制度をがらりと変えてしまうような大がかりな人事制度改革は、社員に与える影響の大きさもあり、通常は社長・役員層を巻き込みトップダウンで慎重かつ一気呵成に行われることが多い。

業績の低迷・悪化、競争環境の激化など様々な要因によって、多くの企業で組織機構改革や人事制度改革が行われている。特に報酬制度をがらりと変えてしまうような大がかりな人事制度改革は、社員に与える影響の大きさもあり、通常は社長・役員層を巻き込みトップダウンで慎重かつ一気呵成に行われることが多い。

しかし、新人事制度が役員会で承認され、全社説明会、評価者トレーニングなどを経て運用フェーズに移るにつれ、運用の担い手である人事にバトンが渡され、社長・役員層は次の重要な経営課題にウェイトを移していく。

制度が変わる前までは様々な不安や抵抗感から緊張感と強い関心を持っていた現場社員も、運用が始まると徐々に新制度への関心は薄れ、社員の行動や意識は制度改定前とほとんど変わらない状態に戻ってしまう企業も少なくない。

もちろん企業統合時の新人事制度策定など、新たな制度を作ること自体に意義がある場合もあるが、そういったケースでさえ、本来は中長期的な企業成長や業績向上を織り込んだ制度であることが望ましく、またそうした本来目指している改革の方向性に社員を導いていくことが、人事制度改革のあるべき姿であると考える。

それでは、そうした鳴り物入りで実施されたはずの人事制度改革がなぜ”息切れ”を起こしてしまうのか。せっかく作った数十ページにもわたる新人事制度の運用マニュアルが机の引き出しの奥深くにしまわれ、いつしか制度改革前と同じような運用に戻ってしまうような現象はなぜ起こるのか。その要因と予防策を、ある企業で実際に起こったケースを基に探っていきたい。

人事制度改革が”息切れ”してしまった企業のケース(IT関連企業)

(※)以下ご紹介するケースは、制度改革がうまくいかなかったいくつかの企業事例を組み合わせた内容である。文中の登場人物は仮名、また分かりやすくするために多少の脚色を加えてあることをお断りしておく。

A社は、親会社である大手製造業B社の社内ベンチャー制度を利用してB社からスピンオフしたIT企業である。時代に先駆けたユニークなWebサービスを独自開発し、起業時は10名に満たない規模だったにも関わらず、10年も経たないうちに500名を超える規模に急拡大・急成長を遂げていた。

しかし、規模の拡大とともに競合他社から同様のサービスが次々とリリースされ、A社のサービスもかろうじて一定の競争力は保っていたものの、やや成長に陰りが見えてきていた。そこで創業者である山本社長は、メイン事業へのテコ入れ、第2第3の事業の柱の創出などいくつかの方針を打ち出すと同時に、人事制度改革を当時の人事部長である上村に指示していた。

A社の人事制度は、設立時に親会社の就業規則や評価ツールなどを流用して作成したもので、設立当初は人数も少なく特に問題を感じることはなかったが、徐々に社員が増えるにつれ運用が難しくなり、一応の評価はするものの、実態としては社長と2名の取締役が密室で評価と処遇を決めるようなスタイルが長らく続いていた。

山本社長は、管理職以上に絞っても既に見切れない人数規模になってきているというだけでなく、それ以上に処遇とパフォーマンスのギャップが大きい社員が上層部でも目立ってきており、それがA社の成長を阻害しているのではないかという部分に大きな懸念を抱いていた。

こうした問題意識を受けて、上村は心当たりのあるコンサルティングファームに相談し、処遇とパフォーマンスのギャップを小さくすることを一つの狙いとして、人事制度改革プロジェクトをスタートさせた。

プロジェクトは、現状分析からスタートし、コンセプト設計、詳細設計、導入準備と粛々と進んで行った。

<現状分析>

最初の現状分析では、やはり社長の問題意識の通り処遇とパフォーマンスの面で社内に不満が渦巻いていることが明確になった。特に設立当初に入社しA社の基幹事業を支えてきた社員の一部や、新事業設立のためにプロデューサーとして外部から採用した数名の社員を名指しで批判する意見が複数の社員から挙がっており、彼らの採用に関わった上村としては複雑な心境であった。

このような現状分析の結果を受けて、コンサルタントから新人事制度のコンセプトの中で提案されたのは「職務ベースの人事制度」であった。これまで運用してきた制度は、親会社から引き継いだ人事制度で、「職能をベースとした制度」である。現行制度の等級の考え方や等級ごとの処遇水準等はそのまま生かす一方で、評価制度や能力開発基準等はもともと製造業向けに作られていたこともあって自社の事業にマッチしなかったため、どの会社でも使われているような標準的な目標管理の枠組みを使っていた。

現状分析の結果で問題として挙がった社員は、登用基準があいまいな中、企業の成長とともに必要になった部長、課長といったポストに、当時最も社内業務に精通していた古株の社員を配置し、同時にその役職に見合うよう処遇を上げてきたような社員であった。コンサルタントの見解によれば、今の人事制度ではそれらの役職に求める基準等が定義されていないために、役職にふさわしい人材かどうかがチェックされないまま登用されてきた。それが、今回の問題の背景にあるという。従って、新人事制度を職務ベースにし、役職や職務の定義を明確にすれば、定義に則って人材を配置できるようになり、処遇とパフォーマンスのギャップは起こらなくなるはず、という提案となったのである。

確かにA社では非役職者であってもプログラマ、デザイナー、Webディレクターなど職務領域が明確な仕事が大半で、職務ベースの人事制度はA社に合っていると思われた。上村は山本社長と2名の取締役に趣旨を説明し、「総論としては違和感がなく、このまま進めてよい」と承認を得られたため、詳細設計に入ることになった。

<詳細設計>

詳細設計では、各部署への細かな聞き取り調査が行われ、現状の役職や職務に求める要件を整理した分厚い職務定義書、職務評価基準、評価シート、処遇ルール等が細かく作られていくことになった。詳細設計の過程で最も問題になったのは新制度への移行の問題で、大半の社員が大きく処遇が変わらず移行できる一方で、現状分析の際に問題として挙がった数名の社員は新基準に照らすと、大きな処遇ダウンが避けられない状況であった。社長や顧問弁護士を交えて様々な議論が交わされたが、弁護士から大きな処遇ダウンには法的リスクがあるとの話もあり、結論として移行期間に定める2年間は今の処遇を維持し、3年目以降に新基準に照らして見直しを行う、ということが決まった。

<導入準備>

導入に向けた準備では、最初に全社員を対象とした説明会が複数回に分けて実施された。山本社長が制度改定の狙いなどを簡単に説明し、詳細は人事部長の上村が説明、質疑応答を受ける形となった。管理職の一部から、職務定義の運用方法や、処遇がどう変わるのかといったいくつかの質問があったが、当面処遇が変わらないという説明に納得したのか、それ以上の質問は出されなかった。回によっては質問が一つも出ない会もあった。

説明会が一通り終わると、管理職を対象とした評価者トレーニングが行われた。主に目標設定の仕方やコンピテンシー評価の仕方を中心にしたトレーニングであったが、目立った質問もなく粛々と進んでいった。そして個別の処遇説明を経て、無事新制度がスタートした。

<運用後の状況>

新制度の運用開始から約1年後、新しい制度に基づく初めての評価が実施された。評価者トレーニングの効果もあり、以前よりも目標シートの記載内容が充実しているように見えたが、評価傾向は制度改定前とそれほど変わらないように見えた。しかし、評価結果を処遇に結び付けるところでいくつか問題が生じた。特に大きく問題がありそうなのが「昇給の問題」であった。旧制度では程度の差はあれ全員一定の昇給があったが、新しい基準では大きく上がる社員とほとんど上がらない社員の差がかなり大きくなってしまっていた。これではあまりにも社員のモチベーションを下げてしまう、という懸念と配慮から、昇給基準を一部手直しし、従来に近いマイルドな基準に見直すことになった。

運用開始から約2年後には、上村のもとに社員の一部から新制度が使いにくいといった意見が上がってきたため、新制度の定着状況を把握するための社員アンケートを取ってみることにした。結果は惨憺たるもので、新制度の趣旨がほとんど伝わっておらず、新しい基準もほとんど頭に入っていない、相変わらず一部の社員への不満も根強い、といった結果が明らかになった。これらの問題に対する対応策を模索しているうちに、当初設定していた移行期間の3年目が近づいてきており、問題となっていた社員の処遇をどうするかという議論になった。結論としては、彼らに辞められては困るため処遇を下げるわけにはいかず、何とか新基準に沿って成果を出してもらうしかない。それを踏まえて、どうすればよいか考えるように、との指示が山本社長から上村に出された。

(このままこの制度を続けて問題ないのか?)、上村の不安は日々募るばかりであった。

人事制度改革がうまくいかない企業に共通で見られる傾向

例に挙げたA社のケースは、特に近年の人事制度改革の難しさを物語っている。この問題を考えるにあたり、人事制度改革の2つの類型-「瀬戸際改革」と「プロアクティブ改革」を対比させながら、近年の人事制度改革の難しさがどこから生じているのかを見ていきたい。

まずバブル崩壊後の失われた10年と呼ばれる90年代に多く見られた「瀬戸際改革」について説明する。かつて、不況にあえぐ企業が様々な構造改革やドラスティックなリストラを実施した時代があった。そのような時代における人事制度改革は、まさしく改革と呼ぶにふさわしい、企業の生死をかけた取り組みであり、全社的に危機感が高まっている中での取り組みでもあったため、思い切った施策も実施しやすかったと思われる。これを起死回生の瀬戸際の人事制度改革という意味で、「瀬戸際改革」と名付ける。

これに対し、経済が回復基調にある近年は、激変する環境変化にいち早く対応させ、余力のあるうちに先手を打って仕掛けていくような人事制度改革が増えていると感じる。これを環境変化を見据えてプロアクティブに取り組む人事制度改革という意味で、「プロアクティブ改革」と名付ける。

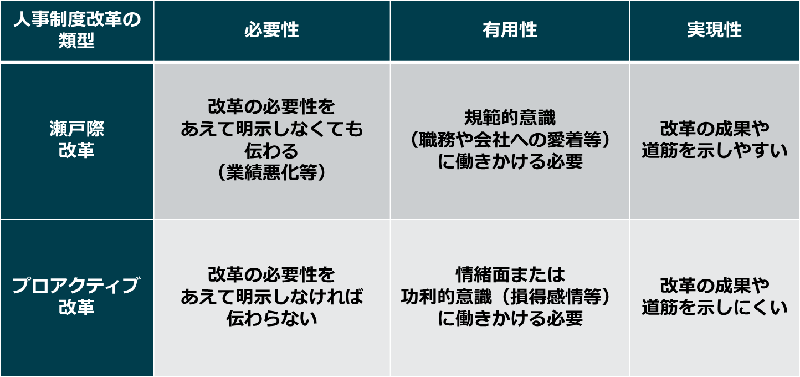

この2つの改革を比べると、改革の対象である従業員の立場で考えた場合に、「必要性」「有用性」「実現性」の3つの側面で、大きな違いがあることがわかる。

前述の2つの改革の特徴を端的にまとめると、「瀬戸際改革」は従業員も自分が置かれている状況のまずさ、危機感を身に染みて分かっており、それでも自分の家族や会社のために苦しくても頑張ろうという気持ちをかきたてやすく、共通の目標に向かって頑張ろう、と言いやすい改革であり、「プロアクティブ改革」は従業員の立場からすると目の前に危機が迫っているとは感じにくい状況の中、今以上の負担を強いられるならそれ相応のメリットを感じるものである必要があり、一方で何に向かって頑張ればいいのか見えにくい改革である、ということがいえる。

例に挙げたA社のケースはまさにプロアクティブ改革の例であり、ある意味で難度の高い改革の中、なんとなく制度を変えればうまくいくだろう、という雰囲気で改革を進めた結果、思うように効果が上がらない……という典型的な失敗事例である。

それでは、どうすれば人事制度改革を息切れさせず、うまく進めることができるのか。次回は人事制度改革の”息切れ”を防ぐポイントを、具体的に見ていきたい。

CONTACT US

お問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせいただけます